パーソナルモビリティ(超小型モビリティ)とは?

パーソナルモビリティ(超小型モビリティ)とは、1~2人乗りの小型の電動自動車などを指す。一般的な自動車よりコンパクトで、小回りが利き、手軽な移動手段となる乗り物で、主にミニカーや電動キックボード、電動立ち乗り二輪車などが含まれる。都市部や観光地の短距離移動や日常生活での身近な移動時に利用される。新しい移動手段としての役割だけでなく、環境負荷の削減や超高齢社会に対応する移動手段としての役割が期待されている。

国土交通省では、超小型モビリティを、「長さ 2.5m、幅1.3m、高さ2mを超えない、最高時速60キロ以下の軽自動車のうち、高速自動車国道等を運行しない車両」と定義している。法制度も整備されつつあり、2013年に超小型モビリティの公道走行を可能とする認定制度(地方公共団体からの申請のみ)が始まった。2018年には地方公共団体以外からの申請も可能とする法改正がおこなわれた。さらに2020年には超小型モビリティに対応した道路運送車両法施行規則が施行し、メーカーは車両の製造や販売ができるようになった。

電動キックボードの普及に向けて法律の整備が進んでいる。2022年4月19日、最高速度20キロ以下の電動キックボードの免許は不要となる改正道交法が国会で可決した。2023年1月19日には、警察庁が2023年7月から16歳以上は運転免許不要、かつヘルメットの着用を任意とする方針を明らかにした。改正道交法が国会で可決した際は、2024年4月ごろの法改正が想定されていたが、電動キックボードの普及が進んでいる現状も踏まえ、早期の適用が判断された。

予想される未来社会の変化

- 移動手段が多様化し、個々のライフスタイルに合わせた最適な移動が実現する

- 高齢者や身体障害者の移動の自由が拡大する

- MaaS(すべての交通手段を一つのサービスに統合する概念)実装が加速する

- 個人の移動データが蓄積され、都市計画や交通政策に活用される

トレンド

国立民族学博物館でのWHILL自動運転サービス

国立民族学博物館(大阪府吹田市)は、WHILLと連携し、2024年10月3日より同館内でWHILL自動運転モビリティの一般公開を開始。これは文化施設での一人用自動運転モビリティ導入として世界初の試みであり、DX(デジタルトランスフォーメーション)を活用した新しい鑑賞体験を提供。

このサービスは、特に高齢者や長距離歩行が困難な方々に向けて、体力や疲労を気にせず展示品を楽しめる環境を整えることを目的としている。

2023年秋からの試験運用では、約30名が体験し、操作の簡便さや安全性への高評価が寄せられた。

モビリティは時速約0.8kmで、館内のCブロックを約50分かけて巡回し、乗車中は展示品に集中できる設計。

今後は、鑑賞コースの拡張や台数の増加、音声ガイドの導入など、さらなるサービス向上が検討されている。この取り組みによって、誰もが快適に文化を享受できる社会の実現を目指す。

走行可能距離120kmの2人乗り超小型モビリティ「AIM EVM」

エイムは、2025年2月14日に2人乗りの超小型電動モビリティ「AIM EVM」を発表。この車両は、2025年8月から沖縄県限定で販売が開始され、年間1000台の販売を目指している。価格は209万円で、将来的には全国展開も検討されている。

デザインは日産自動車出身の中村史郎氏が率いるSN DESIGN PLATFORMが手掛け、沖縄の守り神シーサーをモチーフにしたユニークな外観が特徴。

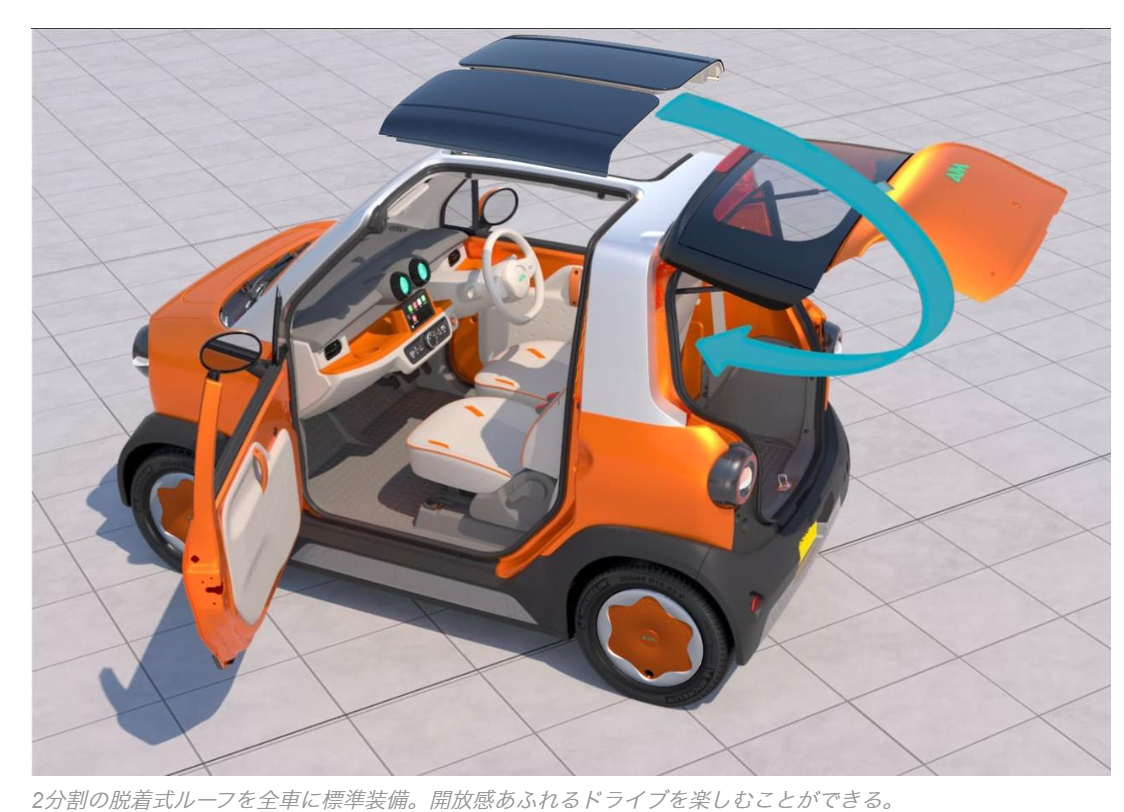

全車に2分割の脱着式ルーフを標準装備し、オープンドライブも楽しめる。

車体サイズは全長2485mm、全幅1295mm、全高1560mmで、軽自動車よりも小さく、狭い道路でも取り回しが容易。

バッテリーは9.98kWhのリン酸鉄リチウムイオンを搭載し、200V普通充電で約5時間の充電時間で最大120kmの航続距離を実現。

モーター出力は14kW(19ps)、最大トルクは70Nmで、車両重量は646kgと軽量なため、坂道発進もスムーズに行える。

装備面では、100V/1500Wの外部給電ポート、CarPlay/Android Auto対応の7インチモニター、USBポート(タイプAおよびC)、リアビューカメラ、ハンズフリー通話対応のステアリングスイッチなど、小型車ながら充実した機能を備えている。

また、水や汚れに強いラバーマットをシート下とラゲッジに採用し、日常使いからリゾート地での利用まで幅広く対応可能。

階段昇降が可能な次世代のパーソナルモビリティ「AVEST Launch Edition」

LIFEHUBは、階段やエスカレーターの昇降が可能な次世代パーソナルモビリティ「AVEST Launch Edition」の先行予約を開始。

この電動車いす型モビリティは、クローラーシステムを採用し、段差や不整地でも安定した走行が可能。重心制御システムにより、起伏のある地形でも乗員が常に安定した姿勢を保てる設計となっている。

また、障害物センサーを搭載し、衝突防止機能や階段昇降時のアプローチ補助機能を備え、安全性を高めている。

2025年8月の提供開始を目指し、現在はプロトタイプによる22cmの段差や階段の昇降、エスカレーター昇降機能の検証を行っている。

2030年の次世代モビリティの販売台数は10万2,700台に

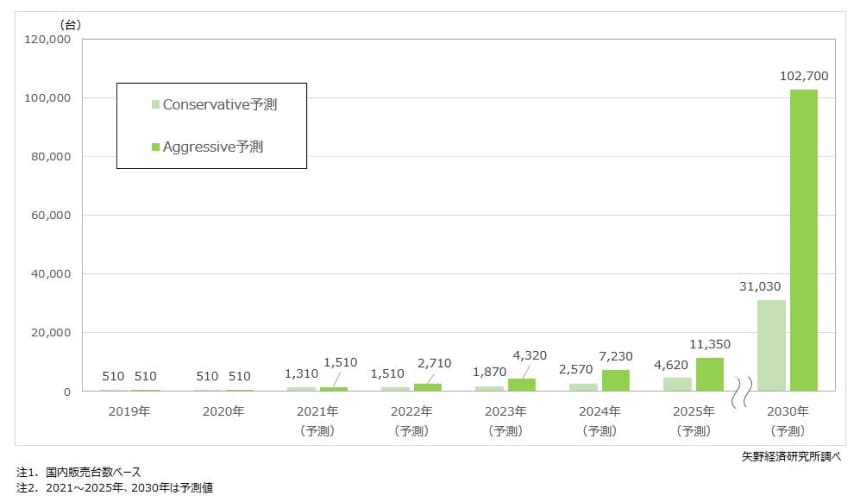

矢野経済研究所が発表した次世代モビリティ(電動トライク、電動ミニカー、超小型モビリティ)の市場調査によると、2030年には日本国内の次世代モビリティの販売台数が10万2,700台に達する。

社会的課題の解決を目指すCSV(共通価値の創造)の流れが加速するなかで、交通渋滞、物流課題、公共交通空白地域の解消といった諸問題において、小回りが利く次世代モビリティの役割は大きい。一方で、軽自動車やオートバイなど既存のモビリティに対して、コストや商品性で十分な優位性を示せていないため、普及へ向けた課題もあるとしている。

超小型モビリティを活用した観光コンテンツの開発

2022年12月、JTBは、超小型モビリティ“BIRO(ビロ)”を活用した「“BIRO”KOBEまちエコドライブ」の実証実験を兵庫県神戸市にて実施する。 観光地を巡る際に、徒歩で移動するには少し不便という課題を解決することを目的としている。また、BIROは可愛い見た目から通行人の注目度も高い上に、電動自動車で環境にもやさしく、神戸観光のイメージアップ・周遊観光促進による賑わい創出の効果も検証している。

ファミリーマート600店舗以上に電動キックボードの貸し出し拠点を設置

2022年4月、ファミリーマートは最大600店以上に電動キックボードLuupの貸し出し拠点を設置することを発表した。駐車場など空きスペースをうまく活用し、貸し出し拠点を設置するとしている。身近な買い物拠点であるコンビニエンスストアに拠点網が広がることで、パーソナルモビリティの普及に弾みがつくことが想定される。

持ち歩けるクルマ「WALKCAR®️(ウォーカー)」

2020年6月、cocoa motors.(ココアモーターズ)は、13インチノートPCと同等サイズで、重さ2.9kgの”カバンに入れて持ち歩けるクルマ”である「WALKCAR(ウォーカー)」の先行販売を開始した。重心移動という直感的な操作で加速・減速・曲がるなどの動作ができ、最高時速16キロで走行する。既存の交通インフラに依存しない生活スタイルの提供を目指している。

最高速度10 km/h以下のWALKCAR(10 km/hモデル)は、キックボード等と同じ扱いとなり、公道では歩道を通行できる。ただし交通の頻繁な道路においては使用することは禁止されている。最高速度15 km/hのWALKCAR(15 km/hモデル)は、道路交通法の車両(原動付自転車)に該当し、10 km/h以下の速度であっても公道を走行することは許可されていない。

\未来コンセプトペディアを活用してアイデア創出してみませんか?/

新規事業・新サービスアイデア創出ワークショップ

新規事業立ち上げの種となるアイデアを創出し、新たな領域への挑戦を支援します。