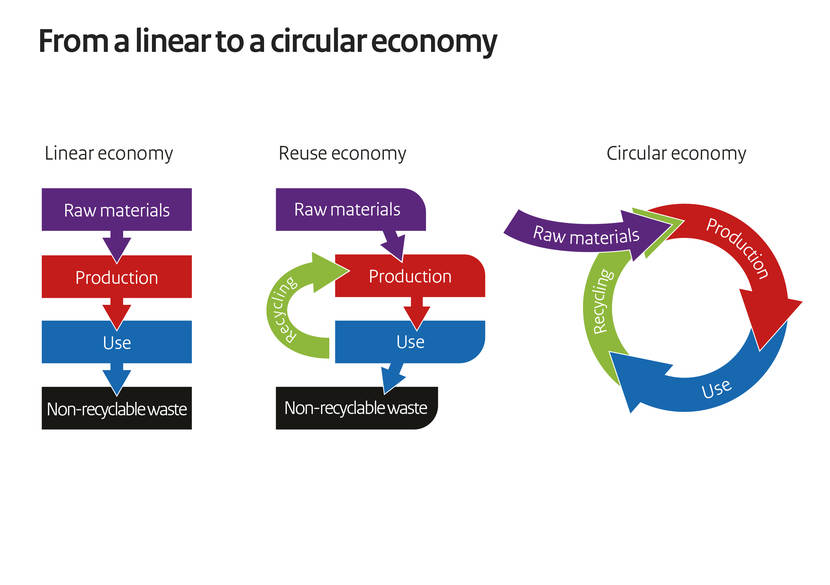

サーキュラーエコノミーとは?

サーキュラーエコノミーとは、従来のテイク(資源の採掘)、メイク(作る)、ウェイスト(捨てる)の一方向の産業モデルに対して、そこで廃棄されていた製品や原材料などを新たな「資源」としてとらえ、資源を循環させる経済のモデルである。これは、社会全体の利益に焦点を合わせて経済成長を再定義することを目指し、有限の資源消費に頼ることなく経済成長を促す。

近年、サブスクリプションやシェアリングエコノミーの拡大により製品の所有から利用への移行が進んでおり、さらに利用後の製品を資源として循環利用することが促進されている。

企業は設計から廃棄まで、製品のライフサイクル全体で環境への影響を最小化する取り組みを強化し、消費者も持続可能な消費行動への意識を高めている。

- 全社会的なデジタル化により生産・流通・消費の可視化が促進される

- 資源価格の高騰や環境問題を背景に、資源の再利用が主流化する

- 消費者の意識も循環型の商品やサービスを標準的なものとする方向へ変化する

- 商品やサービスのコスト構造における材料費の比率が低下し、加工等の手間の比率が増加する

- 商品価格が上昇し消費総量が減少する傾向が多く見られる様になる

トレンド

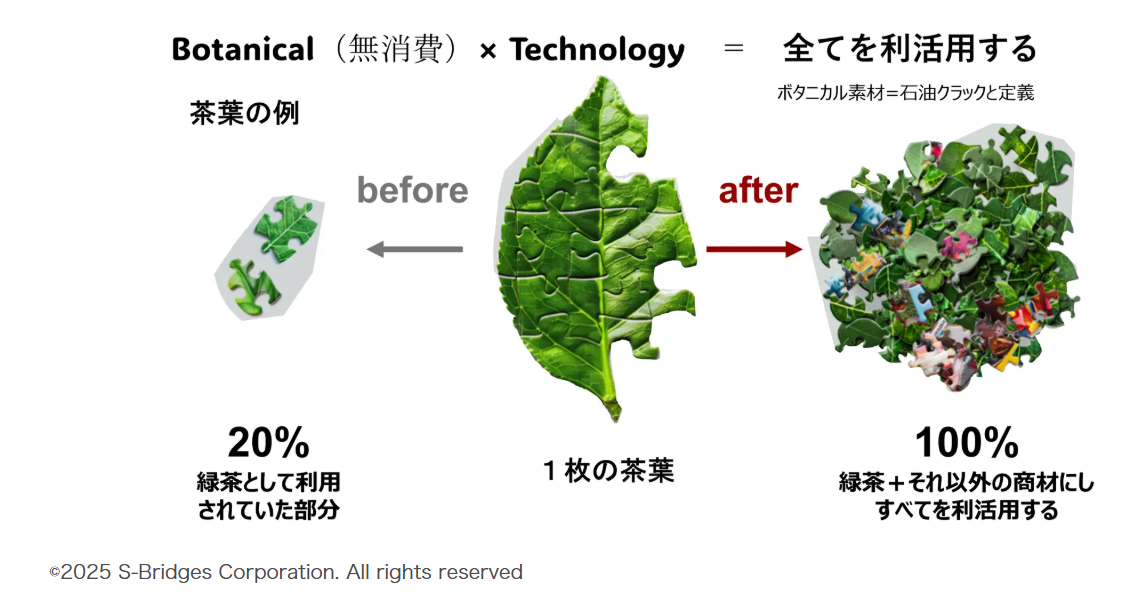

植物を100%活用するBio Material Transformation(BMT)

異業種7社(アイシン、アサヒ飲料、デンカ、カゴメ、オルガノフードテック、帝人フロンティア、S-Bridges)は、植物素材を余すところなく活用する「Bio Material Transformation(BMT)事業」に共同で取り組みを開始した。

第一弾として、静岡発の茶葉を100%有効活用するプロジェクトを始動。植物の全抽出に最適化した独自の技術(酵素と湿式粉砕)を用いて、葉内部の細胞壁を柔らかくし、粉砕・分離を行うことで、植物の成分抽出を飛躍的に高め、従来は20%しか抽出できていなかったタンパク質などの成分の全抽出を可能にする。

この技術は茶葉に限らず、様々な植物に転用も可能であり、抽出した成分や素材を活用した新製品の発表を目指す。

この新たなエコシステムにより、これまで困難とされていた完全なサーキュラーエコノミーを実現する扉を開き、タンパク質危機、食品廃棄物、カーボンニュートラル等の社会問題を解決する。

レザーに代わる生分解可能な100%植物性の循環型新素材 “EUMIS skin”

EUMIS(エウミス)biomaterialsは農作物の廃棄からなる、100%植物性かつ循環型の新素材「EUMIS skin」を発表。鞄や靴など多くのアパレル製品に利用されるレザー素材は、本革製造では薬品や大量の水を消費し、工業型畜産による森林破壊や動物福祉の観点からも課題があるため、この新素材が課題解決の糸口になると期待されている。

「EUMIS skin」は、本革や合成皮革に匹敵する柔軟性・耐久性を持つ、100%植物由来の生分解可能な循環型素材。従来のヴィーガンレザーの多くが完全植物性ではない中、EUMIS skinは国内初の取り組みで、環境負荷の少ない素材として注目されている。主原料には、耕作放棄地の渋柿を発酵させた「柿渋」と、甜菜糖製造時の廃棄物を活用した「セルロースナノファイバー」を使用。天然由来のため、安全性が高く、植物特有の風味や質感がある。さらに、地域の食品廃棄物を活用することで、地域色豊かな「ご当地skin」の展開も可能。

今後は、小ロットでの素材供給に向けた生産体制を構築し、地域の未利用資源を活用した全国ご当地skinの製造を通じて、地域課題解決に挑戦していく。

リユースマッチングサイト「万博サーキュラーマーケット ミャク市!」

「万博サーキュラーマーケット ミャク市!(みゃくいち)」は、2025年大阪・関西万博の会期終了後に排出される建材や設備、什器などを再利用(リユース)・再資源化するためのオンラインマッチングプラットフォーム。

主催は公益社団法人2025年日本国際博覧会協会で、2025年3月25日にサイトが開設された。 この取り組みは、万博で使用された良質な資源を廃棄せずに「循環型社会の実現」に活かすことを目的としている。

例えば、パビリオンの内外装材、什器、装飾品、備品、展示物、モビリティ関連機器などを、自治体や企業、教育機関などへと「第二の活用先」として引き渡すことが想定されている。

希望者はサイト上で品目情報を確認し、リクエストを送信できる。リユース希望先と出展者側をつなぐ「循環のハブ」としての機能を目指す。

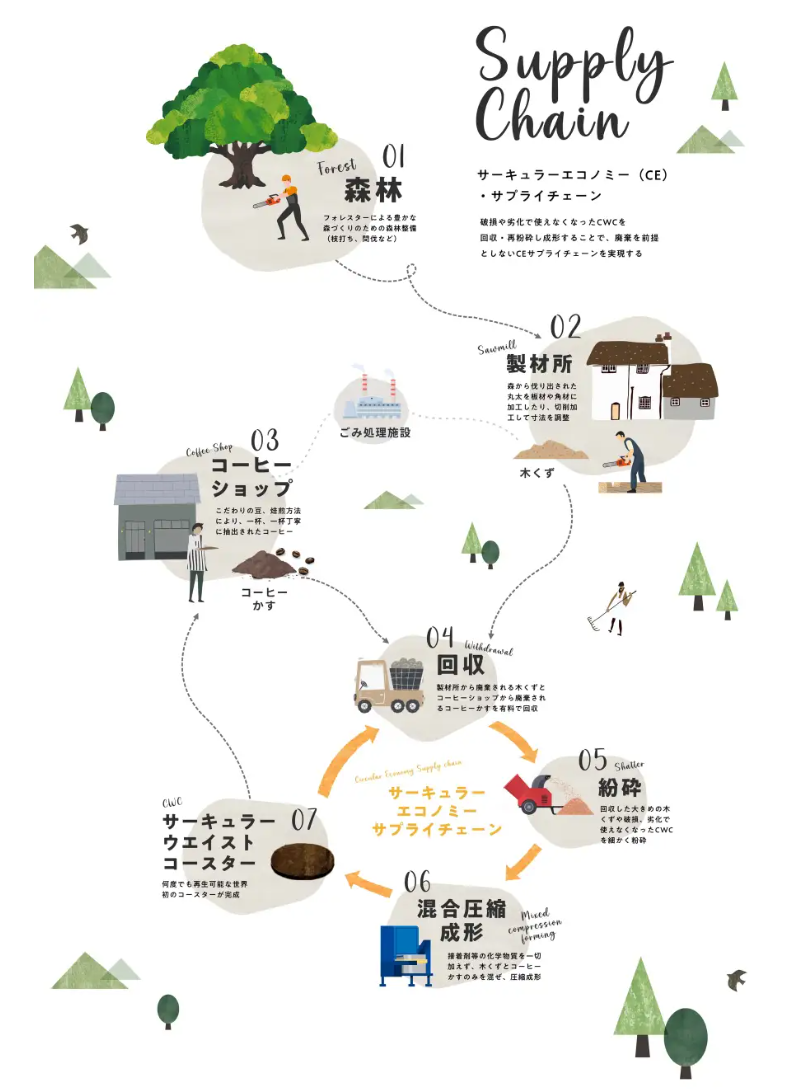

Circular Waste Coaster(CWC)

アイフォレストはfabulaとGOOD COFFEE FARMSの協力のもと、東京都檜原村の製材・加工場から出る「木くず」とコーヒー抽出時に出る「コーヒーかす」を使った資源循環型コースター「Circuler Waste Coaster(CWC)」サービスを開始。

東京都檜原村では、製材所や木材加工場などの林業関連事業者から出る木くずゴミが年間約100t弱あり、その多くが産業廃棄物として費用を支払い廃棄処分されており、経営の大きな負担になっている。 そこでiforestが、それらの事業者から有料で買い取り、回収、乾燥させた木くずゴミとコーヒーかすを混合・圧縮成形することで、化学物質を使わない自然由来のコースター「CWC」を開発し、社会実装することで、村内の木くずゴミを減らすだけではなく、事業者の新たな収入源として持続的な経営をサポートしていく。

廃棄を前提としない資源循環型コースター「CWC」の最大の特徴は、数十回程度使用後に破損や劣化などで使えなくなったコースターを、iforestとfabulaの連携により、再回収、再粉砕、再成形することで、新しいCWCコースターへと生まれ変わらせることができる。

家庭や飲食店から出る廃食用油の回収サービス

カクヤスは、レボインターナショナルと連携し、家庭や飲食店から出る廃食用油を持続可能な航空燃料(SAF)やバイオディーゼル燃料(C-FUEL)に再資源化する取り組みを、2024年6月下旬から首都圏で開始。

SAFは、バイオマスや廃食用油、都市から出るゴミを原料として製造され、従来の航空燃料に比べて温室効果ガスの排出を大幅に削減できると期待されている。

一方、C-FUELも廃食用油を原料とする軽油代替燃料で、温室効果ガス削減効果が高いです。国内で発生する廃食用油は、事業系で年間約40万トン、家庭系で約10万トンと推定されており、自治体による回収が進められているが、現状の回収方法は限られている。

この課題に対処するため、カクヤスは自社の強みを活かし、産業廃棄物管理を行うイーコスの支援を受けて取り組みを進めている。カクヤスのビジネスモデルは、飲食店向けと家庭向けの販売を行うハイブリッドモデルで、独自のデリバリーモデル「いつでも、どこへでも、ビール1本から、無料配送」を展開。首都圏224拠点を持つ自社物流網を活用し、仕入れから販売、ラストワンマイルの配送までを一貫して行う。このシステムにより、廃食用油の回収も飲食店や家庭の玄関先で可能となり、回収に伴う新たなCO2の発生を防ぐことができる。

さらに、集められた廃食用油は、カクヤスの各拠点で社内物流センターおよび配送センターに集約され、レボインターナショナルが引き取りを行う。その後、レボインターナショナルでバイオ燃料化され、廃食用油は再資源化される。これにより、廃食用油の有効活用が進み、持続可能な社会の実現に寄与することが期待されている。

コットン素材を再利用したバイオマスプラスチックペレット「CottResinⓇ」(コットレジン)

シキボウは循環経済への移行およびカーボンニュートラルに向けた取組みとして、従来廃棄されているコットン素材を再利用したバイオマスプラスチックペレット「CottResinⓇ」(コットレジン)を開発した。

国内の繊維製品の廃棄量は年間約73万トンとも言われ、その廃棄物の一部はリサイクルや再利用されているが、まだ大半が焼却や埋め立て処分されている。

今回、従来廃棄されていたコットン素材をミクロサイズまで細かくし、ポリプロピレン樹脂と混ぜる開発を進める中で、ポリプロピレン100%の商品に比べて、物性が向上するデータを得た。「CottResinⓇ」は、物性のアップにより従来のプラスチック製品はもちろん、より強度や耐久性に優れた成形品が得られると期待される。また、物性のアップは薄肉化にも貢献し、樹脂の使用量削減や軽量化が見込める。

「CottResinⓇ」は、プラスチックが使用される自動車部品、電化製品、建材などの幅広い用途が想定される。

・サーキュラーエコノミーは、従来の経済モデルでは破棄されていた製品・原材料を新たな資源と捉え、資源の価値を可能な限り長く保全・維持し、廃棄物の発生を最小化する経済モデルを言う

・サーキュラー・エコノミーは、経済・産業・社会すべてにおいて必要な要素となる

・2060年には世界全体の資源利用量は2倍になると予測されており、資源の安定確保が困難になるため、より持続可能な経済モデルが必要とされる

・メルカリやトヨタのKINTOなど、シェアリングやサブスクリプション等の新しいビジネスモデルが登場。これらは製品の複数回使用、長期使用、循環性向上に貢献する

・自動車業界では、複数の企業がサーキュラーエコノミーに取り組んでいる。

部品製造から使用、廃棄、リサイクルの循環の強化に加え、トヨタのサブスク事業や部品のリユース、MaaS関連事業といった、使用する段階におけるサービスへ拡大。

マツダは廃棄されるバンパーを、新しい車のバンパーの原料として利用している

・サーキュラーエコノミーの拡大によって、デジタル化に遅れが見られていた小売店などの静脈産業においても、廃棄を削減するための効率的なツールとしてデジタル技術を取り入れるようになっている。

・西友と日立は、AIによる需要予測に基づき自動発注を行うシステムを用いて、業務の効率化と欠品・食品ロスの削減を目指している。

・欧州では再生可能エネルギーへの転換を順調に進めている。

WoodMacのレポートによると、欧州で再生可能エネルギーの割合が2030年には53%となると予想。

欧州投資銀行は2022年以降、化石燃料事業への投資を停止すると発表した。

また、英ガーディアンは化石燃料企業の広告を停止するとしており、脱炭素・温室効果ガスの削減に向けた取組が加速している

関連記事

\未来コンセプトペディアを活用してアイデア創出してみませんか?/

新規事業・新サービスアイデア創出ワークショップ

新規事業立ち上げの種となるアイデアを創出し、新たな領域への挑戦を支援します。