次世代通信技術「ポスト5G(6G・7G)」とは?

ポスト5G(6G・7G)とは、5G(第5世代移動通信)に続く次世代の通信技術システムである。5Gを大きく上回る性能で、超高速・大容量通信、デバイスの多数接続、超低消費電力化など実現し、多様な産業で革新を起こすことが期待されている。

2020年、日本で5Gの一般利用が開始され、政府は2023年までに全国98%の範囲に5G基地局を展開する目標を掲げいる。また、2024年度には5G対応スマホの出荷率が100%になる見込みであり、日常的に5Gを利用できる時代が実現されつつある。

6G・7Gについて、国際的な基準はまだ定まっておらず、具体的な仕様は決きまっていない。通信会社を始めとした各社がコンセプトを発表し、実現に向けて構想を練っている状況である。

予想される未来社会の変化

- ホログラムによる立体映像通信が一般化し、サイバー空間上で協調作業が行えるようになる

- 空・海・宇宙まで通信が届くようになり、一次産業の無人化や高度化が進む

- 消費電力量の低減技術が発展し、充電不要のデバイスが普及する

- 働く場所・時間の制約がなくなり、より自由なライフスタイルが実現する

トレンド

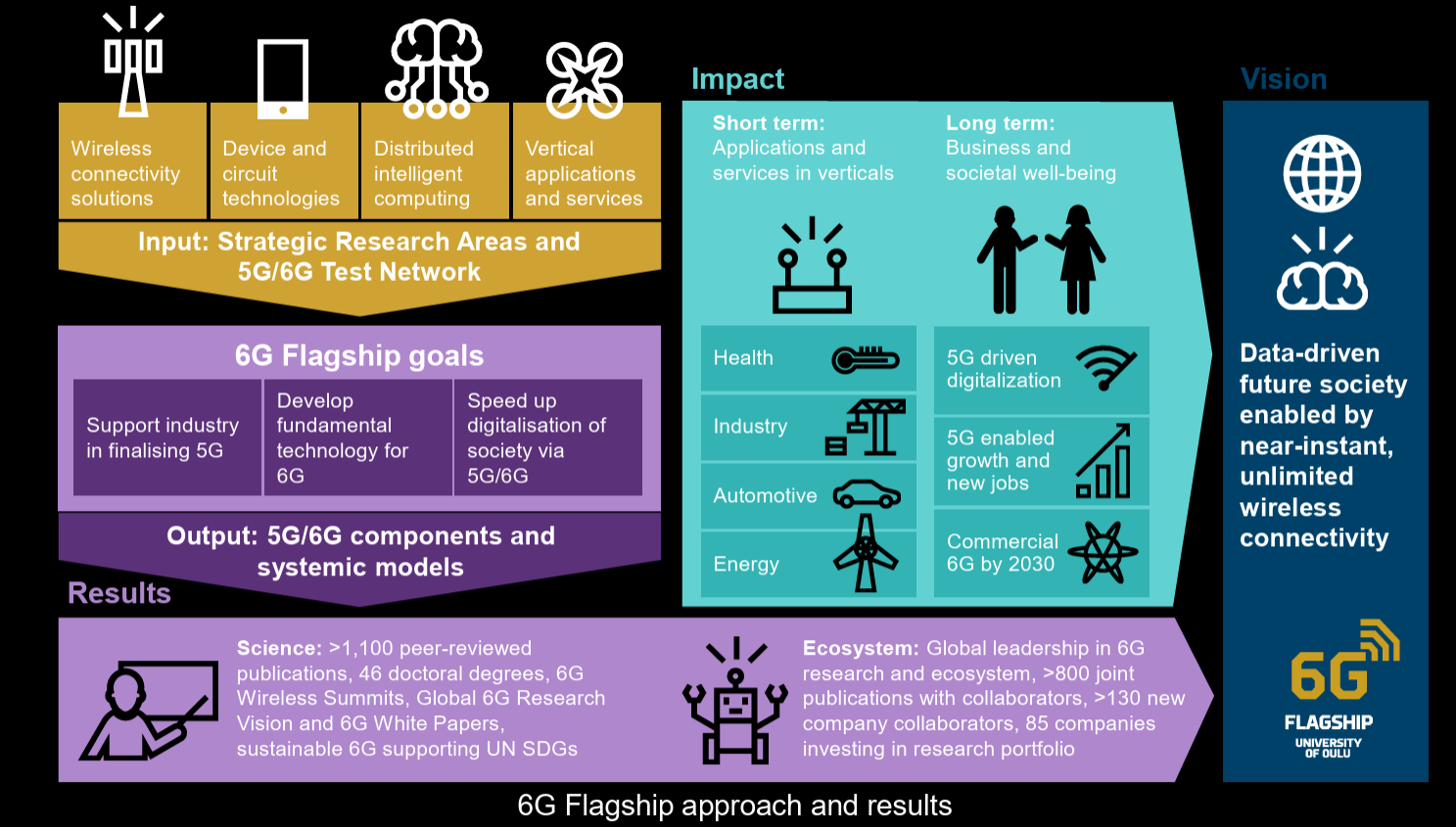

オウル大学の「6G Flagship」プログラム

フィンランドのオウル大学は世界初の6G研究プログラム「6G Flagship」を主導しており、2030年代の持続可能な社会に向けた高品質な6G研究を推進している。

このプログラムは、スマート社会に必要な基礎的な6G技術の開発を目指し、4つの戦略的研究分野に焦点を当てている。

①ワイヤレス接続:超高速・低遅延通信の実現。

②デバイスおよび回路技術:テラヘルツ帯域の活用や新素材の開発。

③分散型インテリジェンス:AIとエッジコンピューティングの統合。

④人間中心のワイヤレスサービス:ユーザー体験を重視したサービス設計

これらの研究は、医療、産業、交通、エネルギーなどの分野での応用を想定している。

また、欧州連合のHorizon 2020およびHorizon Europeプログラムの一環として、6Gのビジョンと基盤技術の開発を目的とした「Hexa-X」および「Hexa-X-II」プロジェクトに、オウル大学が参画し、持続可能性、信頼性、包括性を備えた6Gプラットフォームの設計が進められている。

その他、オウル大学では、6G技術を活用して、データ駆動型の持続可能な社会の実現を目指す「6GESS」プロジェクトにおいて、特に医療やエネルギーシステムにおける革新的なソリューションの開発に取り組んでいる。

加えて、オウル大学は最先端の5G/6Gワイヤレス通信研究とテスト施設を提供する「6Gテストセンター」を運営しており、最大330GHzまでのRF測定能力や、AI統合型ソリューションの検証が可能であるため、産業界や防衛分野との連携も進められている。

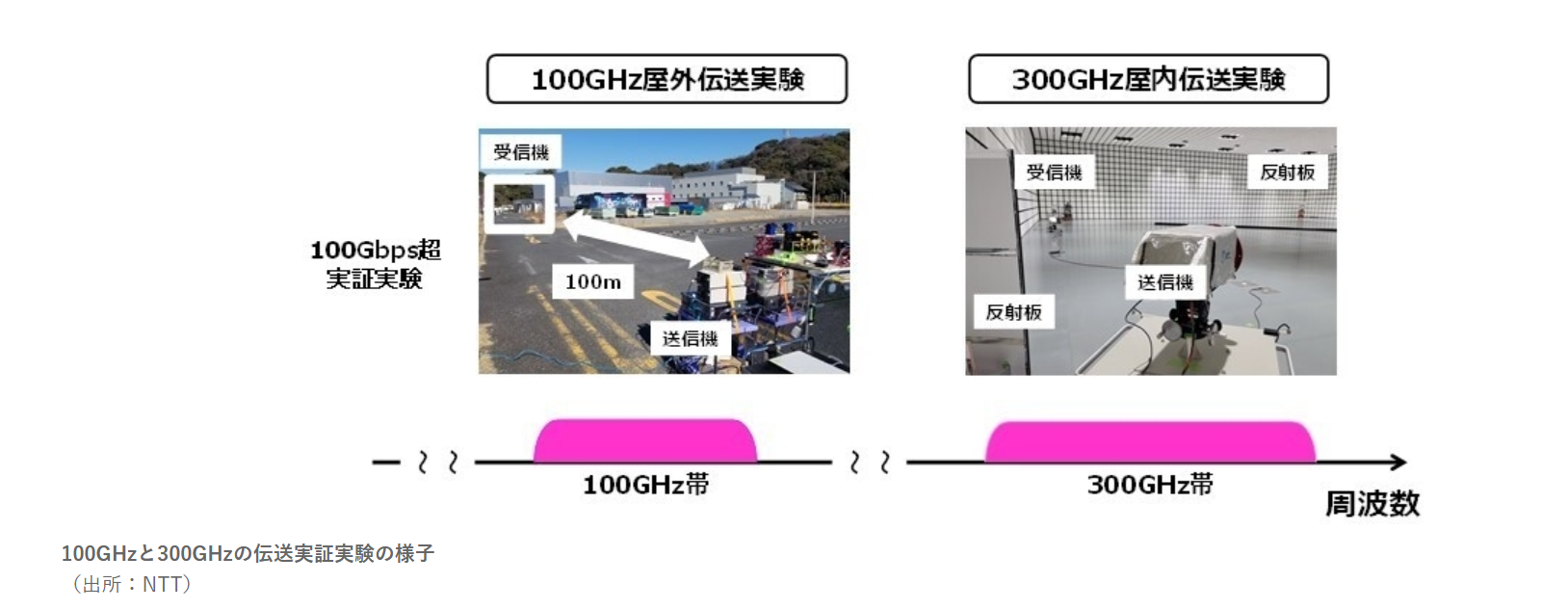

NTT系、NEC、富士通が6G移動通信に向け100Gbpsの超高速無線伝送に成功

NTT、NEC、富士通、NTTドコモの4社は、6G移動通信に向けた100Gbpsの超高速無線伝送に成功。この実験では、従来の5G(最大20Gbps)を大きく上回る速度を達成し、100GHz帯で屋内、300GHz帯で屋外の通信を実現した。これにより、6Gは5Gの平均速度の500倍に相当する可能性が示された。

この成果は、超高精細映像のストリーミング、リアルタイムの自動運転制御、先進的な仮想現実体験など、次世代の通信ニーズに対応する基盤となる。ただし、6Gの実用化には、これらの高周波数帯域に対応する新しいデバイスの開発が必要であり、各社は引き続き研究開発を進め、6Gの標準化に貢献する予定。

仁川大学のAIを活用した高速・高信頼な通信技術の開発

韓国の仁川大学(Incheon National University)の研究チームは、次世代の5Gおよび6G通信ネットワークにおける接続性と信頼性を向上させる革新的なAI技術を開発した。この技術は、高速移動中のユーザーでも安定した通信を可能にし、特に高速鉄道、ドローン、衛星通信、災害時の通信などにおいて有効となる。

この技術の核心は、「トランスフォーマー支援パラメトリックCSIフィードバック」と呼ばれる手法で、通信環境の変化をリアルタイムで予測し、重要な信号パラメータ(角度、遅延、信号強度)に焦点を当てて基地局にフィードバックする。これにより、従来の方法よりも3.5dB以上エラーを低減し、ビット誤り率(BER)も改善された。この手法は、時速3kmの歩行者から時速60kmの車両、高速道路上の高速移動環境まで、さまざまなシナリオで従来手法を上回る性能を示した。

この成果は、IEEE Transactions on Wireless Communications誌に掲載されており、次世代通信インフラの信頼性と速度の新たな基準を打ち立てるものと期待されている。

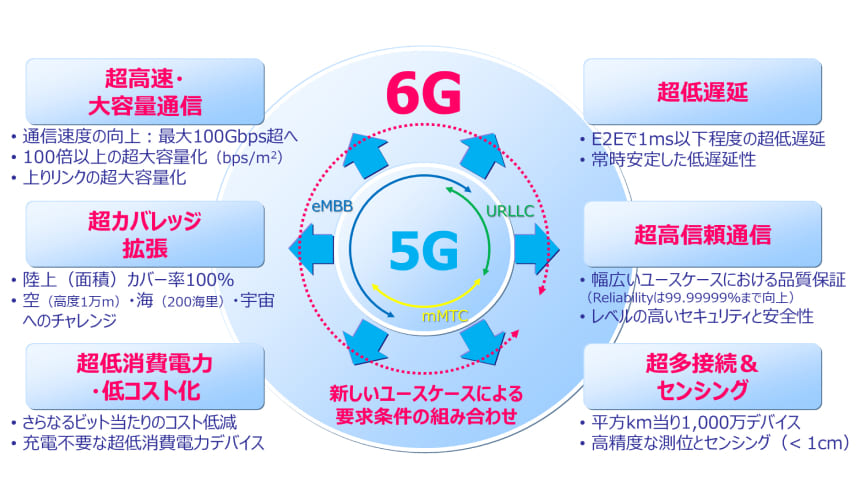

ドコモ、6Gに向けた技術コンセプトを公開

2020年から、NTTドコモは、5G evolutionならびに6Gにより期待されるさまざまなユースケース、目標性能、技術要素などの技術コンセプトをまとめている。ドコモは、2030年頃にサービスの提供開始を目指して、6Gの技術規格の検討、研究開発に取り組んでいる。

6Gの内容については、ホワイトペーパーにして公開しており、現在は5.0版まで更新している。

6Gでは、高速・大容量や低遅延などを同時に実現する「複数要求条件の同時実現」、テラヘルツ波などの「新たな高周波数帯の開拓」、従来の通信技術では実現が難しい「空・海・宇宙などへの通信エリアの拡大」、「超低消費電力・低コストの通信実現」などの実現を視野に入れている。

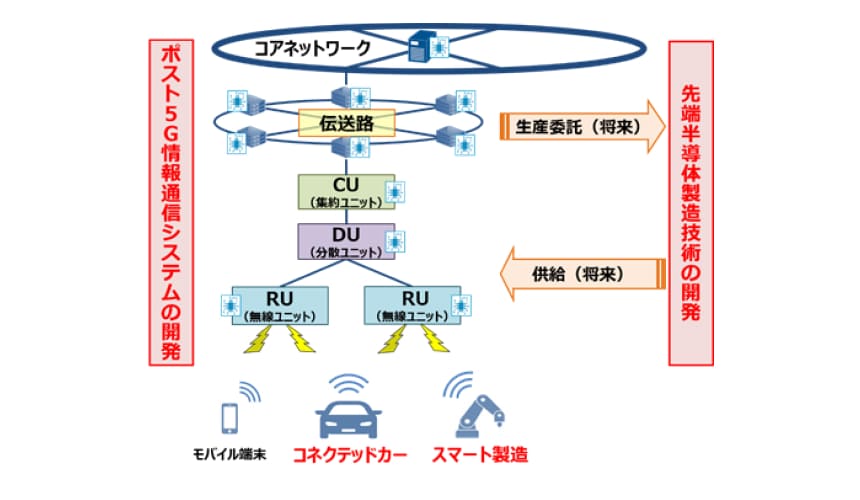

経済産業省、ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業を開始

2020年、経済産業省は、ポスト5Gに対応した情報通信システムで必要となる、先端半導体の国内製造技術の開発を促進する「ポスト5G情報通信システム基盤開発事業」を開始した。開発テーマごとに公募を行い、採択事業者が決まり始めている。

経済産業省は、この事業で開発した技術の実用化率50%以上(各採択テーマ終了後概ね3年時点)を最終的な成果目標として掲げている。

中国、世界初となる6G試験衛星の打ち上げに成功

中国政府は6Gの取り組みに積極的であり、中国科学技術省は中国国内で5Gの一般利用が始まった数日後に、国策として6G開発を進めると宣言している。

2020年11月には、世界初の6G試験衛星「電子科技大学号」の打ち上げに成功している。6Gの仕様が決定するまでには数年かかる見込みであり、今回の6G試験衛星は、テラヘルツ周波数(6Gの実現に重要となる高周波数帯)を利用した通信などの検証を目的としている。

\未来コンセプトペディアを活用してアイデア創出してみませんか?/

新規事業・新サービスアイデア創出ワークショップ

新規事業立ち上げの種となるアイデアを創出し、新たな領域への挑戦を支援します。