衛星インターネット・成層圏気球インターネットとは?

低軌道衛星群や気球等を活用した高速通信網の研究と整備が進んでいる。

衛星インターネットとは、低軌道衛星群を活用したインターネットアクセスの技術である。基地局・固定回線の敷設を必要としないため地上の環境の影響を受けづらく、安定した通信が実現するメリットがある。これにより、地表のどこからでも高速な通信環境が享受できるようになることが期待されている。

成層圏気球インターネットとは、成層圏(地上18~50km)に浮かぶ気球から電波を発信することで、インターネットアクセスを提供する技術である。コスト効率が高く、低遅延であることがメリットであり、災害時や特定の地域を対象としたサービス提供に強みを持つ。

予想される未来社会の変化

- 地理的条件に関係なく、世界中のどこでも高速インターネットアクセスが可能となり、情報格差や教育機会の格差が縮小する

- 災害時や紛争時でも通信インフラが維持され、緊急時の情報伝達や支援活動が確実に実施可能になる

- デジタルサービスの利用人口の増加、グローバルなコンテンツアクセスの実現によって、教育・学習、エンタメ、医療等のサービス市場が拡大する

トレンド

低軌道衛星と地上端末直接通信における周波数共用を可能とするナローマルチビーム形成技術の研究開発

宇宙輸送と宇宙利用を通じて地球の課題解決を目指すインターステラテクノロジズは、2024年6月に総務省から「電波資源拡大の研究開発」を受託し、大阪大学などの5つの大学と共同で研究を進めることになった。この研究のテーマは「低軌道衛星と地上端末直接通信における周波数共用を可能とするナローマルチビーム形成技術」であり、初年度の受託金額は上限2.7億円で、研究期間は3年間。

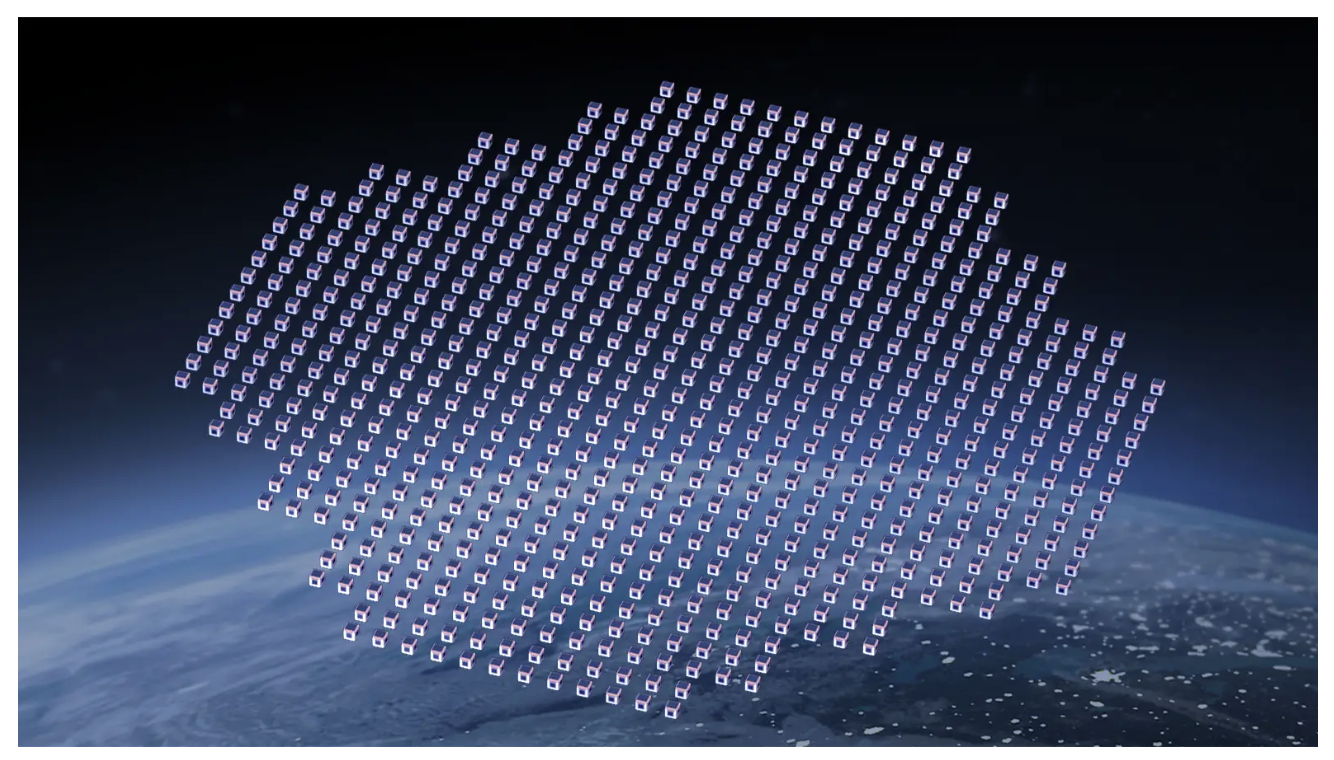

近年、地上の通信インフラが届かない地域での通信手段として、SpaceXの「Starlink」に代表されるように、多数の衛星を地球低軌道上に打ち上げて一体的に運用する「衛星コンステレーション」による高速衛星通信が注目されている。特に、専用の地上アンテナを必要とせず、スマートフォンなどの端末と直接接続できる次世代衛星通信の研究が世界各国で進められている。このプロジェクトでは、多数の超小型衛星を用いたフォーメーションフライトを活用し、全体を一つの大型アンテナとして機能させるための基礎技術を確立することを目的とする。これにより、現在の衛星通信では実現できない高速大容量通信や多数の同時接続を実現し、限られた電波資源の有効利用を図るとともに、「衛星通信3.0」の実現を目指す。

高度約4 km上空から38 GHz帯電波での5G通信の実証実験

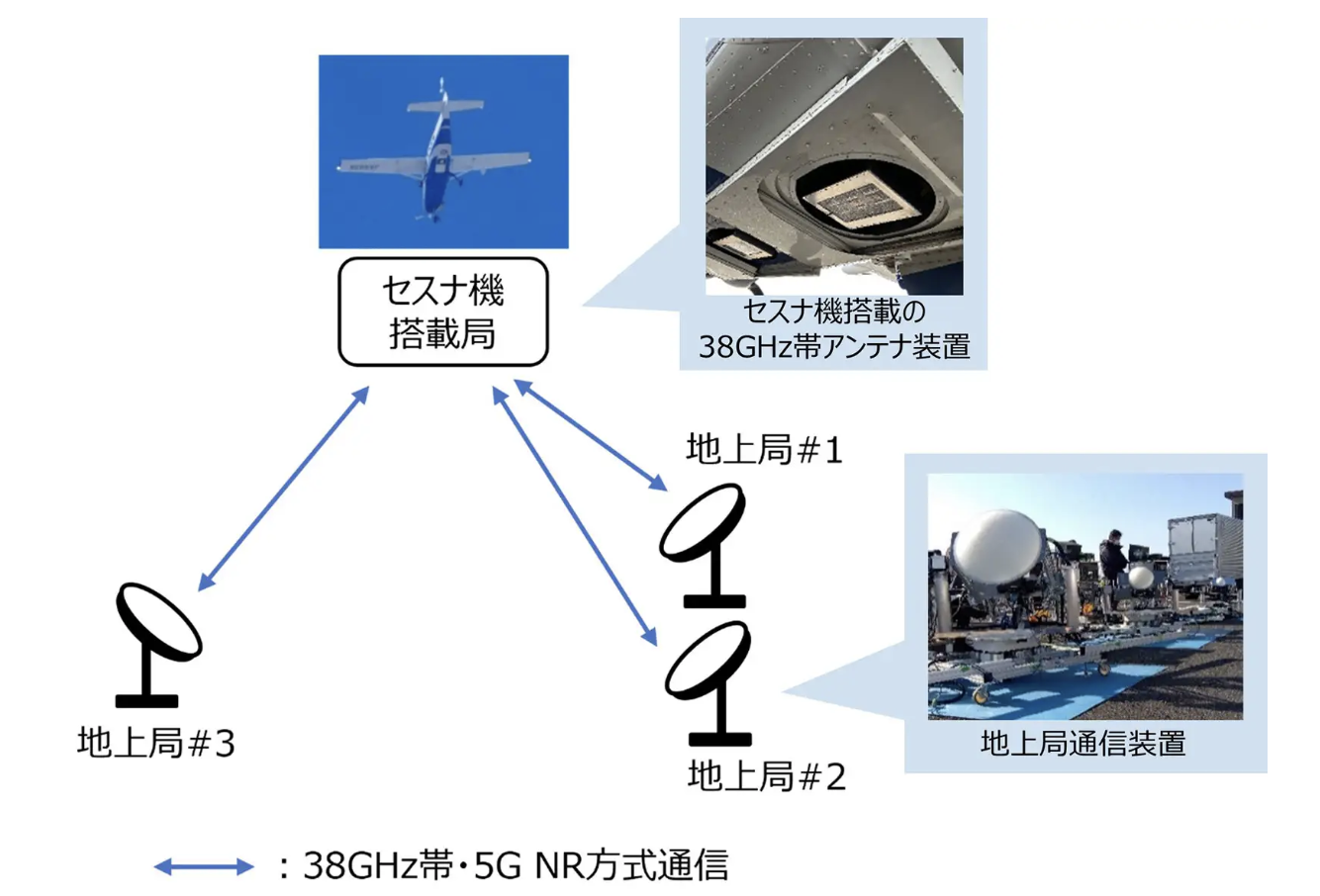

スカパーJSAT、NTTドコモ、情報通信研究機構、パナソニック ホールディングスは、HAPS(高高度プラットフォーム局)を模擬した小型飛行機を用いて、高度約4 kmから38 GHz帯での5G通信の実証実験に成功した。このHAPSは、地上約20 km上空の成層圏を無人飛行体が数日から数か月の間、無着陸で飛行できるもので、通信機器を搭載することにより、直径100~200 kmのエリアをカバーできる。特に、従来エリア化が難しかった地域へのアクセスが可能になると期待されている。

実験では、HAPSを活用した5G通信ネットワークのフィーダリンクとバックホール回線の実用化を目指し、新たに開発した通信装置をセスナ機に搭載。自動追尾機能を持つレンズタイプのアンテナを地上局として利用し、高度約4 km上空のセスナ機と地上局3局との間で、38 GHz帯電波を使用した5G NR方式によるバックホール回線を確立。この実証は、38 GHz帯電波を用いた上空中継の複数リンクからなるバックホール回線の世界初の試みとなる。

さらに、HAPSを利用した非地上系ネットワーク(Non-Terrestrial Network)(衛星、HAPS、ドローンなどの多様な通信プラットフォームを介して、地上に限定せず、海、空、宇宙等の異なる空間を多層的につなぐシステム)は、5Gや6Gにおける通信エリアの拡大に寄与する技術として注目されている。今後、この実験の結果をもとに、HAPSの早期実用化と非地上ネットワークの実現に向けた取り組みが進むことが期待されている。

Ka帯 衛星通信地球局用GaN MMIC電力増幅器

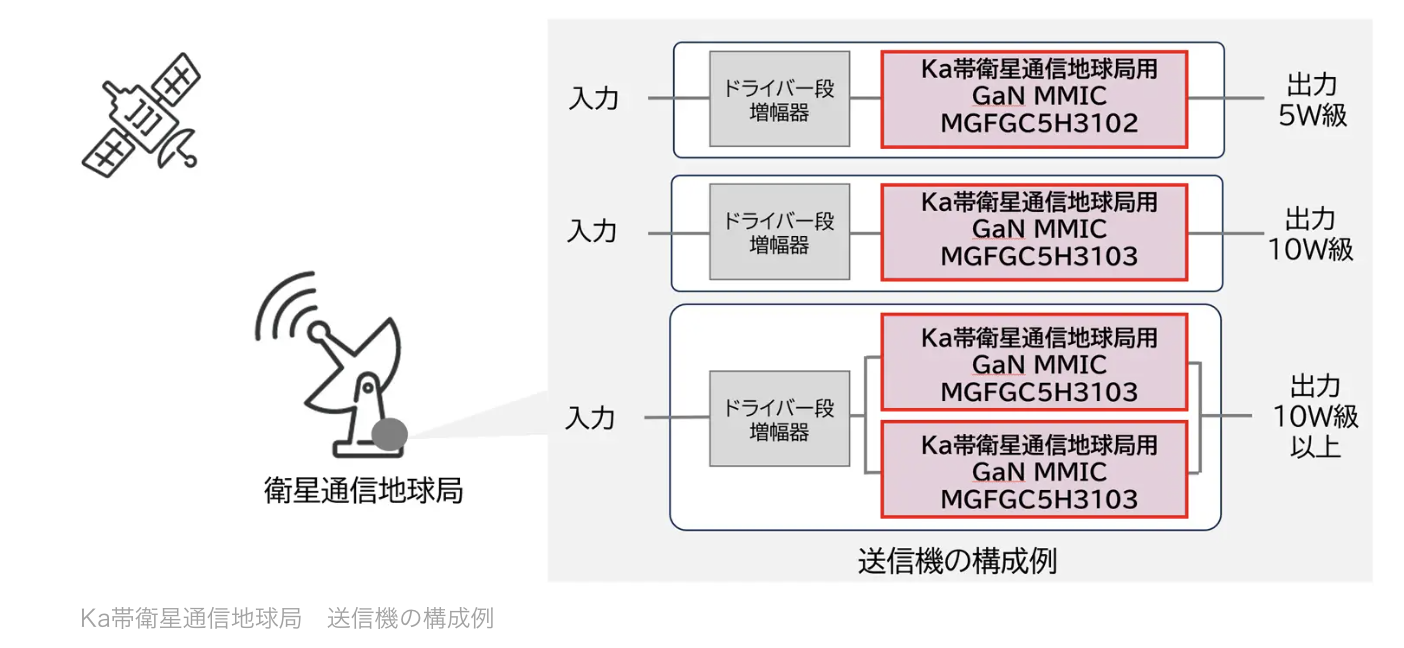

三菱電機は衛星通信(Satellite Communications:SATCOM)地球局の送信機に使用される高周波デバイスの新製品として、「Ka帯(周波数26.5GHz~40GHzのマイクロ波)衛星通信地球局用GaN MMIC(Monolithic Microwave Integrated Circuit:高周波回路を、一つの半導体基板上に形成した集積回路)電力増幅器」2製品のサンプルの提供を開始した。

現在、衛星通信に使用される周波数帯はKu帯(13~14GHz)が主流だが、Ku帯と比較して周波数が高いKa帯(27.5~31GHz)は、衛星からの電波の放射パターン(ビーム)が絞りやすく、幅の狭いビームを複数照射することが可能なため、情報伝送容量が大幅に拡大する。また、衛星通信は、さまざまな国や地域、用途での利用が拡大しており、利用可能な周波数が逼迫しているため、Ku帯と比較して広い帯域幅が割り当てられたKa帯の活用が進む見込みとなっている。

今回、Ka帯に対応する高周波デバイスをラインアップすることで、今後拡大が見込まれる大容量通信への対応と、衛星通信地球局の小型化や低消費電化に貢献する。

・未だインターネットにアクセスできていない人口は、35億人にのぼる

・グーグルは「Loon」という成層圏を飛行する気球を用い、2020年には初めて商業化。ケニアで上空1万8000メートルに浮かぶ約35機の気球から、ネット接続を提供している。これにより3万5000人以上の人々が、インターネットを利用可能になったという

グーグル発の「気球インターネット」Loonがケニアで商用化

・上空からネット接続をもたらす上で課題となるのは、突然の嵐や雨など予定外の天候変化への対応だが、LoonはAIによる自律飛行をすることで対処している

・30分に1個のペースで新たな気球を投入し、各気球は最大100日間稼働。

気球の電力はソーラーパネルで賄われ、役目を終えた気球はパラシュートで地上に帰還し、再利用される仕組み

・ペルーで大地震が発生した際、Loonの気球が現地に向かい、被災地にインターネット接続をもたらした。2017年にハリケーン・マリアがプエルトリコを襲った際にも、Loonの気球が20万人にネット接続をもたらした

・上空からネット接続をもたらす上で課題となるのは、突然の嵐や雨など予定外の天候変化への対応だが、LoonはAIによる自律飛行をすることで対処している

・イーロン・マスクのスペースXは、地上約300キロの低軌道に12000という多数の小型衛星群による、高速・低価格な通信網「スターリンク」を構築中であり、アメリカをはじめとした一部地域でサービスを開始している

・アマゾンも同様のサービスの衛星網の構築を開始している

・「スターリンク」はグーグルクラウドとの連携を発表し、通信網とクラウドの連携も実現しようとしている

・スターリンクは現在約800の衛星を運用しているが、通信キャパシティは十分でない。将来的には数千の衛星を打ち上げる予定で、2021年にはサービス範囲をほぼ世界全体に拡大するとしている

・アップルのiPhoneも中継事業者を介して連携を実現することが予想されている

スペースXがさらに52基のStarlink衛星の打ち上げに成功

・Googleは、SpaceXとクラウド領域でのパートナーシップを締結した。これにより、従来の地上ネットワークでは接続が困難であった公共機関や企業が通信衛星コンステレーションStarkinkを介してGoogle Cloudにアクセスすることが可能になる。

\未来コンセプトペディアを活用してアイデア創出してみませんか?/

新規事業・新サービスアイデア創出ワークショップ

新規事業立ち上げの種となるアイデアを創出し、新たな領域への挑戦を支援します。