バースフリーとは?

バースフリーとは、個人の希望や状況に応じて、多様な出産方法や生殖技術を選択できる考え方と実践のことを指す。卵子を冷凍保存しておき、人工子宮技術や精子バンク等を使うことで、年齢・性別に関わらず(例えば60歳でも)子どもを自由に好きな時に産むことができるようになり、多様な出産方法を選択できる。遺伝子編集技術により、遺伝性疾患の予防や特定の形質の選択などもできるようになる可能性があるが、倫理的問題を引き起こす懸念がある。

予想される未来社会の変化

- 人工子宮技術が実用化され、体外での胎児の成長が可能になる

- 同性カップルや単身者の生殖オプションが拡大し、家族の形態が多様化する

- 出産年齢の制約が緩和され、キャリアプランニングの自由度が高まる

- 「生まれる権利」や「生む権利」に関する倫理的・法的議論が活発化する

トレンド

精子バンク市場の急成長の見込み

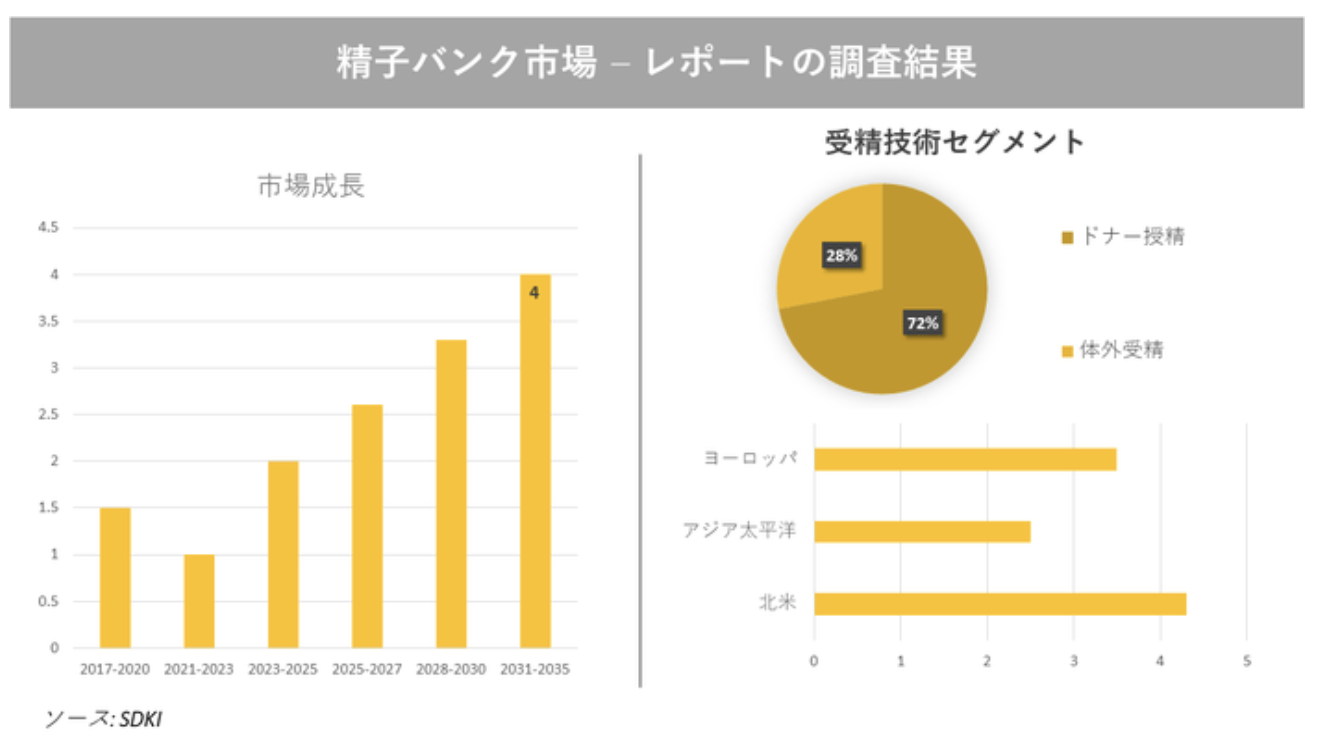

SDKIの2023年から2035年の予測によると、精子バンク市場は2022年に約40億米ドルの収益を上げ、今後約4%の年平均成長率(CAGR)で成長し、2035年には約70億米ドルに達するとされている。市場関係者の50%は、技術の進歩がこの成長を促進する主な要因であると認識している。

また、不妊治療ツーリズムの急増が精子バンク市場の重要な推進力と見込まれており、人工授精におけるドナー精子の使用が増加している。特にインド、デンマーク、スペイン、チェコ共和国では不妊治療ツーリズムが拡大し、精液検査サービスの需要が高まっている。一方で、精子提供に対する社会的な偏見が市場成長の妨げとなっている。

今後は、有利な法的環境の整備や手頃な価格の治療、さらには中国人の不妊治療に対する需要の増加が期待され、アジア太平洋地域での精子バンク市場の急成長が予測されている。日本においても同様の増加が見込まれている。 市場は受精技術に基づき、ドナー授精と体外受精に分類されており、2022年のドナー授精市場は73.7%のシェアを占めている。このドナー授精は、安価で容易に行えるため、多くの顧客を惹きつけており、精子バンク市場の重要な要素となっている。

卵子凍結のメリット

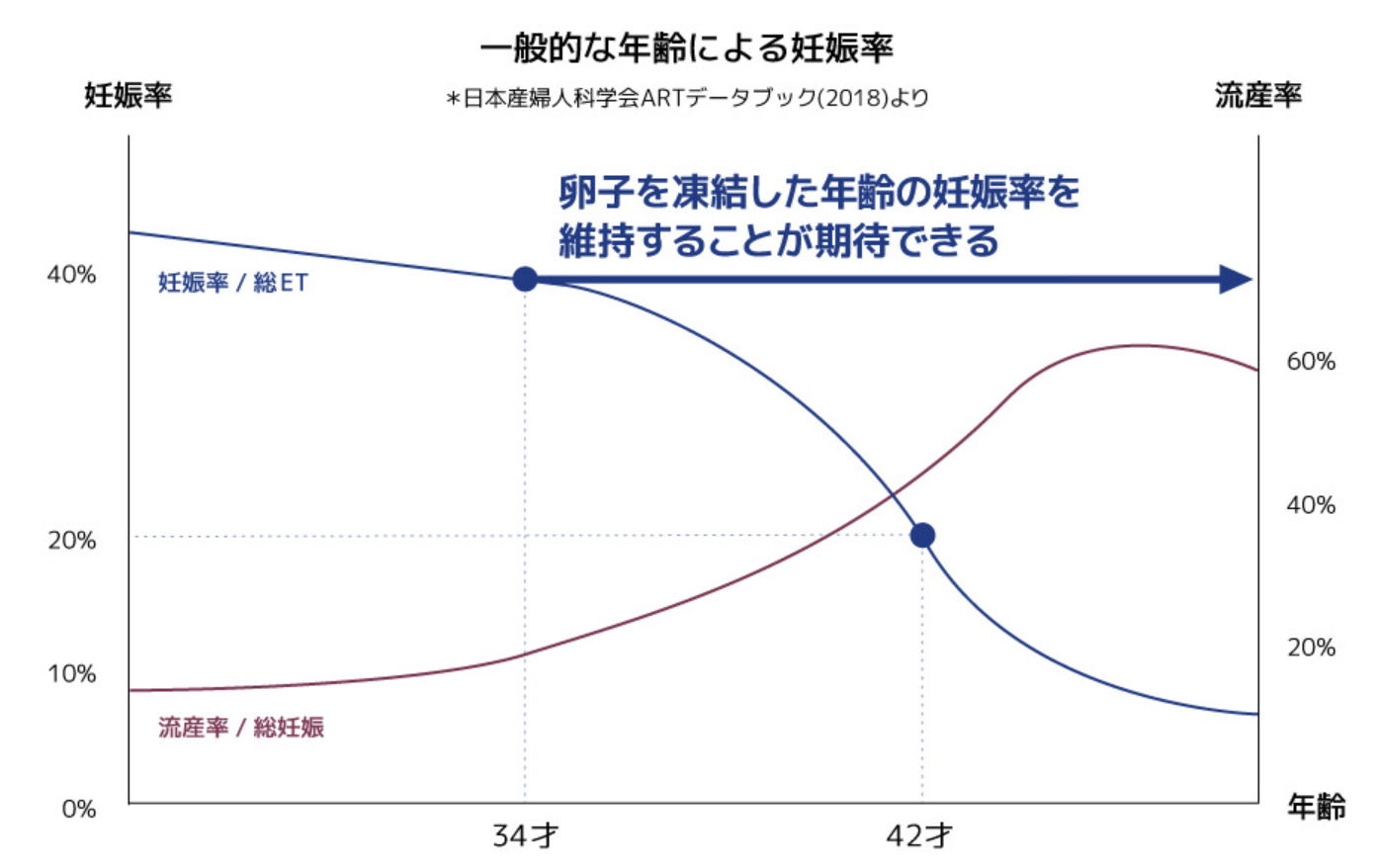

「卵子凍結(未受精卵凍結)」とは受精前の卵子を凍結することである。若い頃の卵子を凍結保存しておくことで、妊娠しやすい期間を引き延ばすことができ、2018年日本産科婦人科学会の全国妊娠率によれば、女性は年齢の上昇に応じて妊娠率が低下し、逆に流産率は上昇するが、若い頃の卵子を凍結保存しておくことで、卵子を凍結した年齢の妊娠率と流産率を維持することが期待できる。

例えば、42歳で体外受精をしたとしても使用する卵子が34歳時点の老化が進む前に凍結保存したものであれば、母体年齢ではなく、卵子を凍結したときの年齢(34歳)相当の妊娠率約40%、流産率約18%を期待できる。

福利厚生として卵子凍結の費用助成を公表している企業例

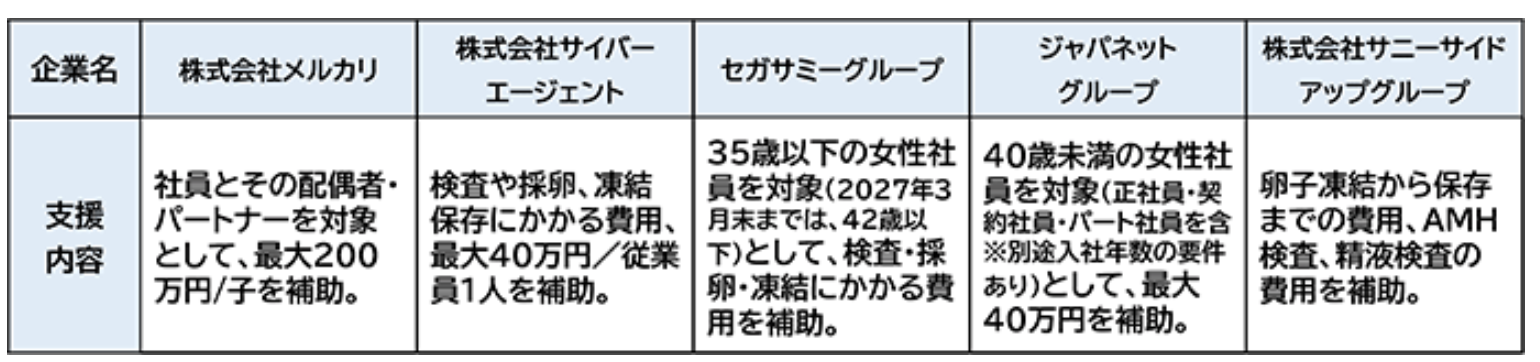

未受精卵子の凍結保存は保険適用外の自費診療であり、医療機関によってその費用は異なるが、多くの人にとって決して安い金額ではない。

民間企業の福利厚生で、社員のライフプランや長期的なキャリア形成の選択肢を広げることなどを目的に、卵子凍結にかかる費用を補助する例もある。また、東京都も、今後の制度構築に向けた調査協力を要件として、健康な女性における卵子凍結費用の助成を試行的に実施することを公表して話題になった。このような取り組みはまだ限定的であるが、社会のニーズによって、今後、卵子凍結の金銭的支援が広がっていくと想定される。

\未来コンセプトペディアを活用してアイデア創出してみませんか?/

新規事業・新サービスアイデア創出ワークショップ

新規事業立ち上げの種となるアイデアを創出し、新たな領域への挑戦を支援します。