可処分時間の増大とは?

工場での産業用ロボットの普及に加え、飲食や小売などのサービス業でもAIやロボットによる業務代替が進むことで、人間の労働時間が短縮され、個人が自由に使える時間が増加する。ワークライフバランスの改善や生活の質の向上につながる一方、新たな時間の使い方や価値創造の必要性が提起されている。将来的には、「労働」の概念そのものが再定義され、人間の活動の中心が自己実現と社会貢献へとシフトする可能性もある。

予想される未来社会の変化

- AIやロボットといったテクノロジーの進化と社会への浸透により労働の内容が変質し、労働時間そのものが減少する

- AIやロボットによる家事代行が一般化し、日常生活の効率化が進む

- 自己啓発や趣味活動への時間投資が増加し、生涯学習市場が急成長する

トレンド

社員のAIクローンに給与支給

オルツは全社員のAI化(AIクローン化)を進めており、オルツの大規模言語モデル「LHTM-2」を基盤としたノーコード生成AIプラットフォーム「altBRAIN(オルツブレイン)」で全社員が自分自身のBRAIN(クローン)を生成した上で、クローンが働いた分の給与も社員に支給する世界初の給与システムを導入開始。

個々のクローンには、AI GIJIROKUによって集積した商談や社内会議の内容、Slackでの日々のコミュニケーション情報をはじめ、業務で使用しているGoogleの各種データ(ドキュメント、メールなど)、指定したウェブサイト上の情報やCSV、PDFなどの各種データを連携し、さらに趣味や嗜好も学習させることで、本人の思考を再現できるレベルに到達するよう日々学習を行わせている。

クローンは、時間や場所の制約を受けないため、社員本人が休暇を取得した場合でも、他の社員からの質問に受け答えをしたり、社員本人に代わって業務を行うことが可能。そのため、業務の持続性や生産性が向上し、本人だけでなくチーム全体での柔軟な働き方が実現できる。また、クローンを活用することで、生身の人間だけでは生み出すことができない付加価値も生まれることが期待される。

勤務終了後に副業に取り組む割合は前回調査の+1.3pt

パーソルが2023年8月に行った副業調査によると、副業をしている人は前回調査より0.2pt増えて8.4%だった。実際に副業をしている人の割合は、2021年調査の8.0%から2022年調査の8.2%、今回の2023年調査では8.4%と2年連続で増えており、徐々にではあるものの副業が浸透しつつあることが示された。

また、勤務する会社で副業が認められている人の割合は27.5%と前回の2022年調査の25.3%から2.2pt増えた。一方、副業が禁止されている人の割合は47.5%と、前回調査の49.8%から2.3pt減った。

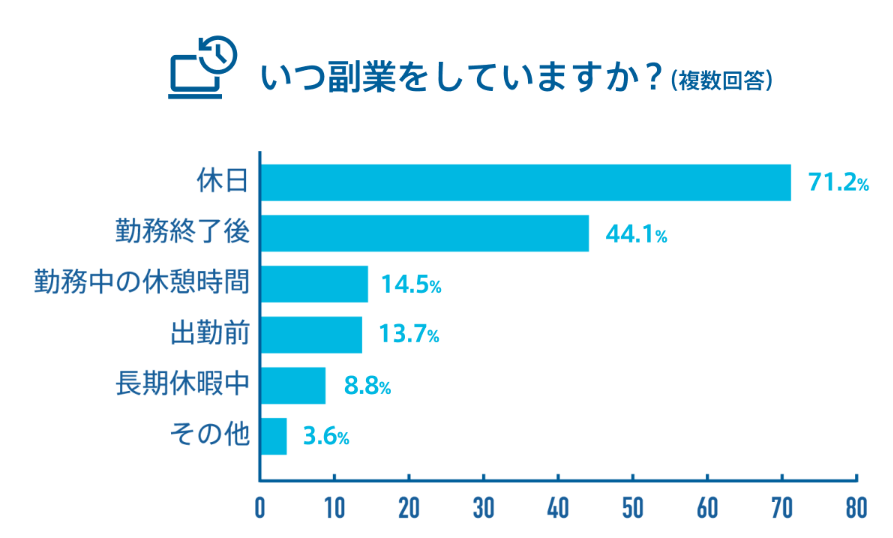

いつ副業をしているかについての質問では、前回調査と同じく「休日」が71.2%で最も多くなった。次に多かったのは「勤務終了後」と答えた人で、前回調査の42.8%から1.3pt上がって44.1%だった。可処分時間を活用し、「勤務終了後」に副業に取り組むようになった人が一定数存在すると考えられる。

生成AIの活用で業務効率化

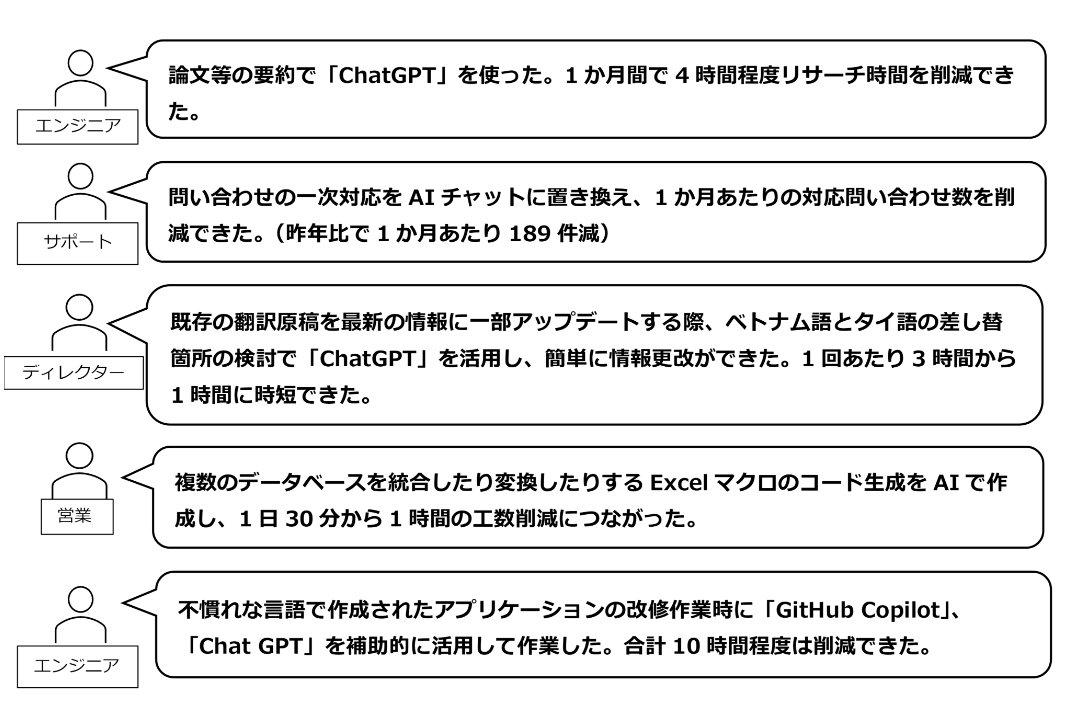

GMOインターネットグループでは生成AIの活用を進めている。その結果、グループ全体で約10万6,000時間/月(前回調査差+約1万時間)、国内パートナー(従業員)の約11%にあたる663人月(前回調査差+63人月)に相当する業務時間を創出した。

前回の調査以降も、生成AIの活用率が78.7%(シフト勤務を除く)と大幅に向上した。

また、生成AIを業務活用していると答えたパートナーのうち57.7%が有料ツール(「ChatGPT Plus」や「GitHub Copilot」等)を活用しており、すでに有料ツールを利用しているパートナーの98.9%が継続利用を希望し、活用によるアウトプットに満足していることがうかがえた。さらに、調査時点で有料ツールを使っていない人の74.2%が利用を希望していることが分かった。

・AIを活用することで労働時間が短縮され、可処分時間が増加すると考えられる。

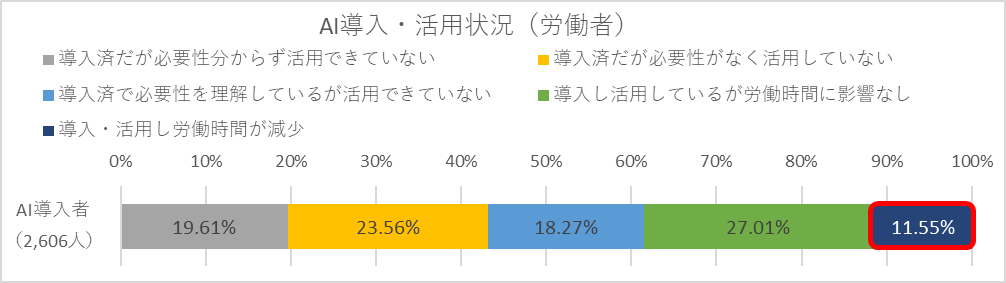

近年の調査によると、AIによって労働時間短縮効果が得られたのは1割とのこと(働き方改革研究センター:パイプド総研)。

属人化している業務の見直し、定型業務を自動化、AIに業務を委託する等の業務見直しが最も多く求められているようだ

パイプドビッツからのお知らせ

・多くの単純労働がAIによって代替され、大量の労働力が無産階級化するという将来予測もある(Yuvval Noah、Harari)

・AIによって、ワークフローの最適化、プロセスの自動化、人の代わりに仕事を引き受けることで、人間の時間的余裕が拡大する可能性がある

・産業革命以前、人々は週に60時間働いていたとされる。

それがテクノロジーによって40時間に短縮された。AIやロボットが活用できる時代になった時、どこまで短縮できるか期待されている

・電通は2016年に労災認定された、新入社員の過労自死事件を受け、働き方改革を実施。

その一環として、業務の一部をロボットで代替する「RPA(Robotic Process Automation)」を導入し、時間の創出を進めているという。1年で400の業務工程をRPAで機械化し、月間約1万2000時間の時間短縮につなげたという

・パンデミック時、感染防止のため省人化を行っても、人手不足に陥らず生産を維持する方策として、 AI・ロボット活用による自動化が注目を集めている

・新型コロナウイルス流行により外出自粛が求められるようになり、リモートワークやオンライン教育が導入され、通勤・通学にかかる時間が急激に減少したため可処分時間が増加

・新型コロナ禍における、可処分時間の増加は在宅時間の増加となり、自宅で消費可能なコンテンツの売上が増加した。

動画配信サービスのNetflixは2020年1~3月期は会員が1500万人増加。在宅時間が増えることで手作りお菓子ブームも起こり、一時的に店頭の小麦粉が品薄になった

・可処分時間の使いみちは個人に委ねられる。

今後、新型コロナの影響により、働き方改革は急速に進むことが予想される。そのため労働時間はますます減少し、可処分時間は増えていくだろう

\未来コンセプトペディアを活用してアイデア創出してみませんか?/

新規事業・新サービスアイデア創出ワークショップ

新規事業立ち上げの種となるアイデアを創出し、新たな領域への挑戦を支援します。