オープンデータ活用の拡大とは?

政府、企業、研究機関などが保有するデータを公開し、業界や領域を越えて自由に利用可能にする動きが広がる。オープンデータや企業同士の非競争領域のデータを活用することで、イノベーションの促進や社会課題の解決、新たなビジネス創出が期待される。

特に、都市計画、交通、環境、医療などの分野で横断的なデータ活用が進んでいる。今後はAIやビッグデータ解析技術の進歩により、より複雑なデータの統合と分析が可能となる。

予想される未来社会の変化

- 各種センシングデバイス、通信、データ連携基盤、解析技術が整備されることで、リアルタイムシミュレーションが可能となり、より高度なマネジメントシステムが実現する

- 領域を超えてデータ連携するための、知識・経験をもった新たなプレイヤーや技能者が注目される様になる

トレンド

Project LINKS

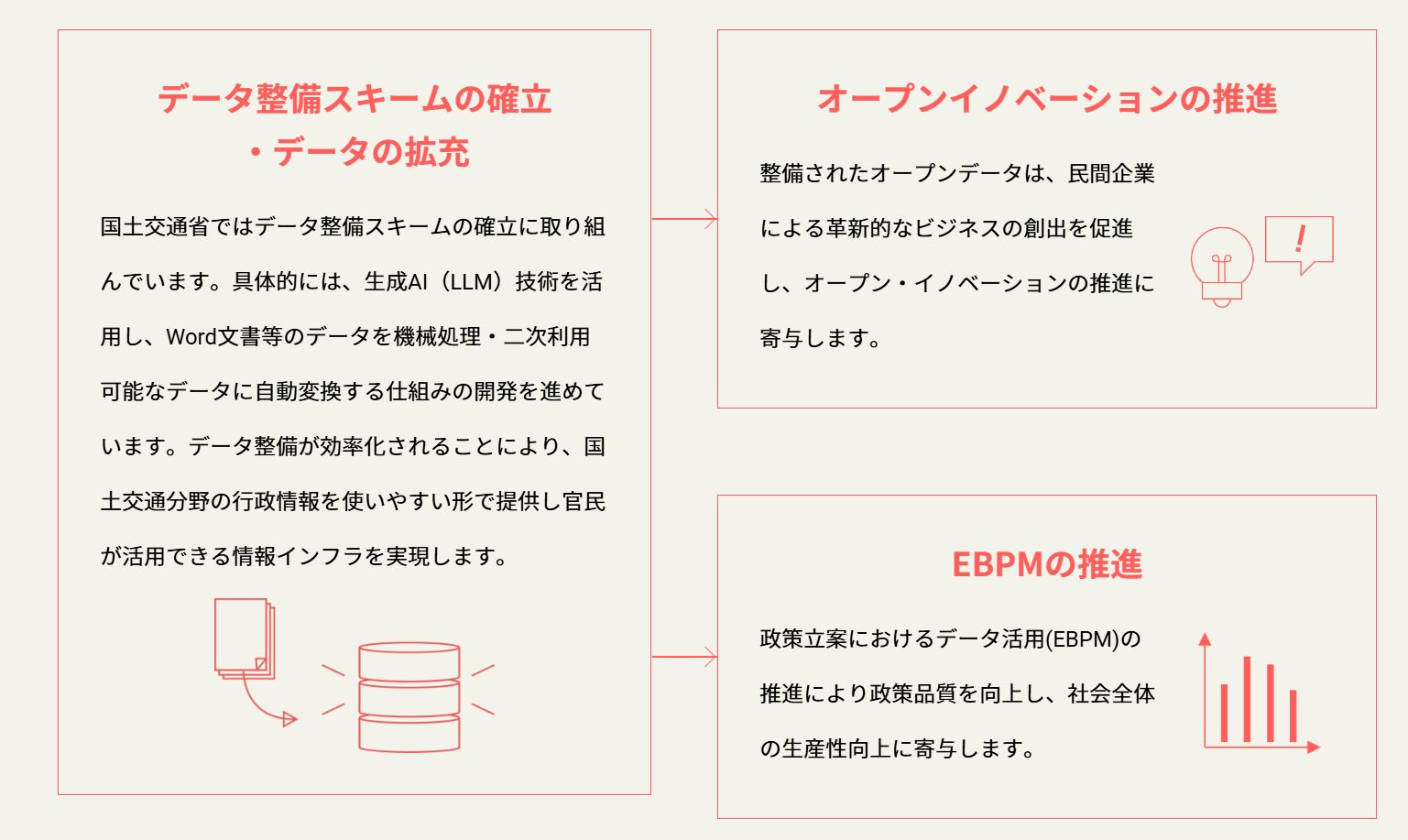

国土交通省が2024年4月に開始した「Project LINKS」は、行政が保有する多様な情報を機械判読可能なデータとして再構築し、政策立案や新たなビジネス創出に活用する分野横断型のDX推進プロジェクト。

この取り組みでは、生成AI(大規模言語モデル)を活用し、WordやPDFなどの非構造データを自動的に構造化する仕組み「LINKS Veda」を開発している。

整備されたデータは、政策立案におけるEBPM(証拠に基づく政策立案)や民間企業によるオープン・イノベーションの促進に寄与。

具体的な活用事例として、無人航空機の事故情報や空き家データ、公共交通のGTFSデータなどを整備し、GISデータとして提供している。

また、ハッカソンやアイデアソンなどのイベントを通じて、データ活用の促進と社会課題の解決を目指している。

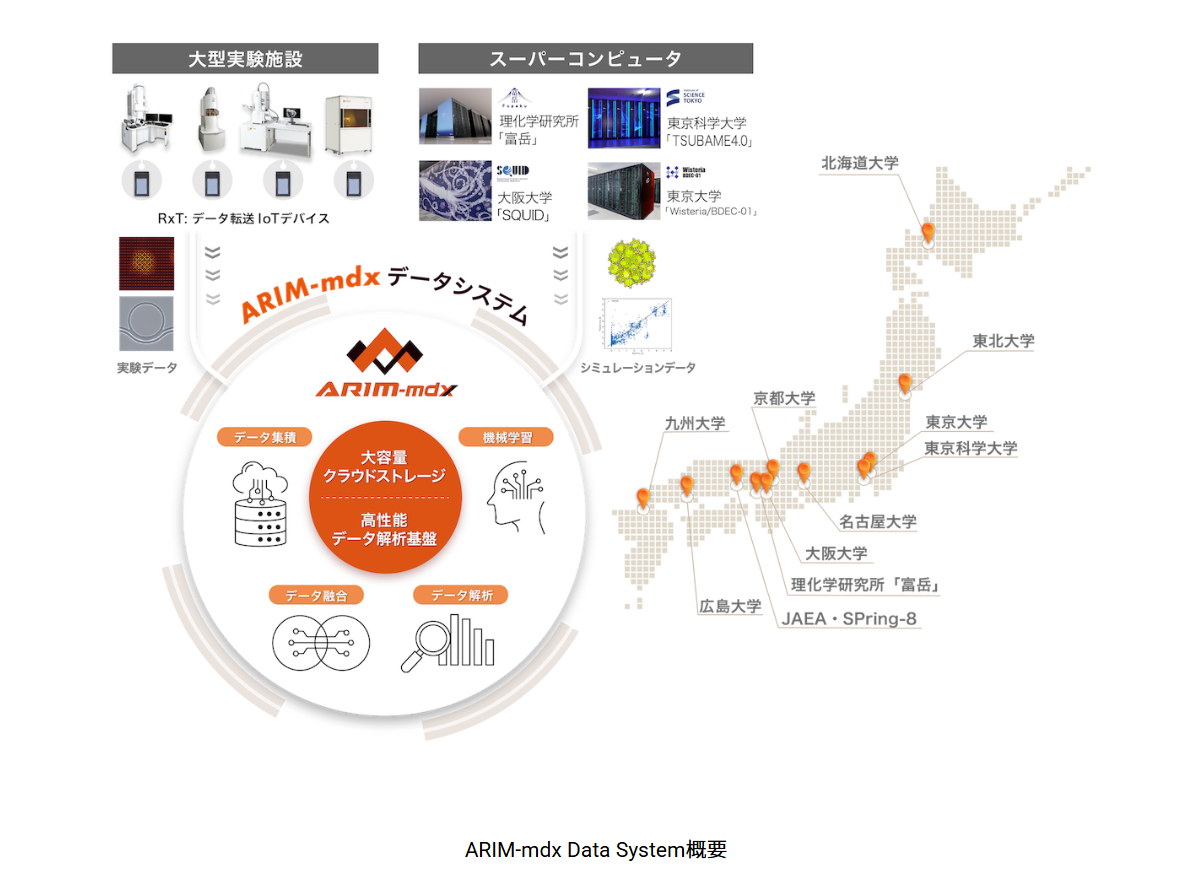

ARIM-mdx

「ARIM-mdx」は、東京大学情報基盤センターを中心に開発された、材料科学分野における全国規模のデータプラットフォーム。このシステムは、文部科学省の「マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM Japan)」プロジェクトの一環として整備され、全国の大学や研究機関の実験施設とスーパーコンピュータを高速ネットワーク(SINET6)で接続し、研究データの一元管理と共有を実現している。

特に、実験装置からのデータ転送を自動化するIoTデバイス「RxT-01」の導入により、データ収集の効率化とサイロ化の防止が図られた。

また、オープンソースのクラウドストレージ「Nextcloud」を活用し、各研究グループに最大30TBのストレージを提供することで、研究者がデータ解析に集中できる環境を整備している。

2023年8月の運用開始以降、産学140以上の機関・企業から900名以上の研究者が利用しており、材料研究のDXを加速する先進的なオープンデータ活用事例となっている。

国内最大級の子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」でのオープンデータ活用

「いこーよ」は、アクトインディ株式会社が運営する、国内最大級の子どもとお出かけ情報サイト。このサイトでは、自治体が保有する子育て関連施設やイベントのオープンデータを活用し、地域の子育て支援や観光活性化を推進している。

例えば、神奈川県横浜市では、18区27館の地区センターのプレイルーム情報をオープンデータとして提供し、「いこーよ」に掲載している。これにより、親子が利用しやすい施設情報が広く共有され、地域の子育て支援が強化されている 。

また、東京都江戸川区では、子ども向けイベントのオープンデータを「いこーよ」と連携し、親子で参加できるイベント情報の発信を強化している 。

このように、「いこーよ」は自治体のオープンデータを積極的に活用し、子育て世代にとって有益な情報を提供することで、地域の活性化と子育て支援の向上に貢献している。

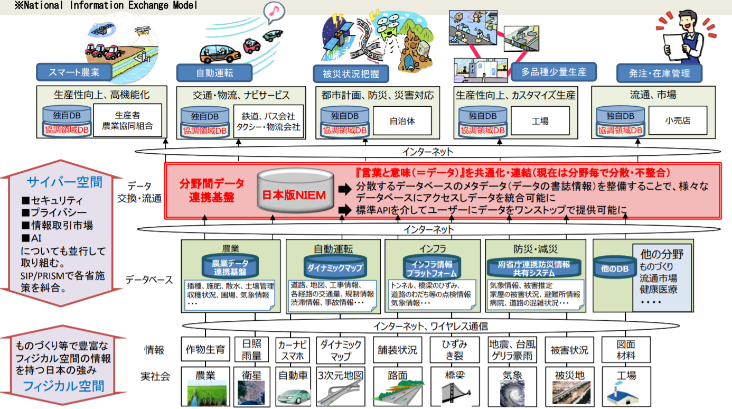

・日本政府が目標に掲げる未来社会コンセプト「Society 5.0」において、ロボットやAIなどの先端技術を利用するだけでなく、システム間でデータ連携することが基本要件として定義されている

・国内では分野ごとのデータ交換環境の整備は進められているが、社会全体での連携は実現されていない。多様なシステムやデータフォーマットが存在するため、認証等の環境整備が難しい

・海外においては政府主導で取り組みを進めており、データの整備が進んでいる。また、データの標準化やデータの受け渡しの仕組み作りを推進している

・新型コロナウイルスの蔓延によって、状況のリアルタイム把握・シミュレーションの重要性が浮き彫りとなった。

ますます他分野との連携の必要が顕著化した出来事であった

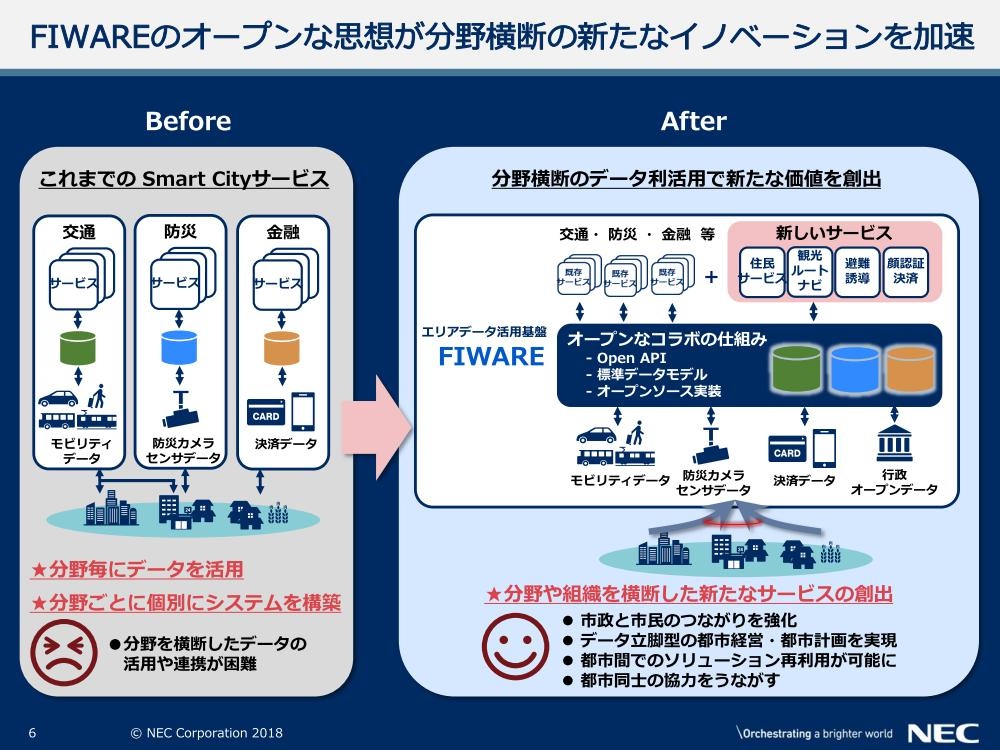

・近年EUからOSSとして提供されているインターネット基盤ソフトウェアである「FIWARE」を活用して、都市の各機能を連携させ、より機能的な都市(スマートシティ)を構築する、実証実験が日本で進められている

・APIを公開することで、サービスが他社を経由して広がっていく「APIエコノミ―」が活発になっている。Google MapやUberのAPIが代表的で、金融業界でもAPIを公開する企業が増えている

\未来コンセプトペディアを活用してアイデア創出してみませんか?/

新規事業・新サービスアイデア創出ワークショップ

新規事業立ち上げの種となるアイデアを創出し、新たな領域への挑戦を支援します。