自動運転技術とは?

自動運転技術とは、ドライバーが行う運転中の認知、判断、操作(加速、操舵、制動など)などを、ドライバーの代わりにシステム(機械)が自動的に行う技術のことを指す。自動運転技術は、自動車だけでなく、飛行機やフェリーなど乗り物全般で活用が広がっている技術である。

自動運転車はカメラやセンサー、GPS(位置情報システム)などで周辺の人や構造物などを把握し、人工知能AIが、予測・判断して、ハンドルやアクセル制御などを自動で操作する。

自動運転車の実現により、交通事故の削減、公共交通機関が限界を迎えている過疎地域での新しい移動手段など社会課題である交通課題を解決するとともに、産業構造に大きなインパクトを与えることが期待されている。

公道で走行可能な完全自動運転車を実現するためには、技術の開発だけでなく、法整備や社会的受容性を醸成することも必要である。

予想される未来社会の変化

- 交通事故の減少、交通渋滞の軽減、環境負荷の軽減が実現する。

- 高齢者や子どもの安全な移動手段として活躍する。

- 物流産業が効率化し、人不足などの社会課題が解決する。

- 移動中に楽しめる娯楽サービスなど産業構造が変化する。

- 5G等の高速低遅延通信が重要な役割を果たす。

トレンド

米Waymoの自動運転タクシーがついに日本上陸!

日本交通、タクシーアプリのGO、米Waymoは2024年12月17日に戦略的パートナーシップの提携を発表。

4月14日より、実装に向けたデータ収集を目的とした初期フェーズが始まった。

走行テストを行うのは、東京都心の港区、新宿区、渋谷区、千代田区、中央区、品川区、江東区の7区。テスト車両には米Waymoでトレーニングを受けた日本交通の乗務員が搭乗し、Waymoの自動運転技術を東京の公道に導入するためのデータ収集を行う。

Waymoの自動運転タクシーが公道を走るのは米国以外でははじめて。左側通行、混沌とした道路環境など、3Dマップの作製を含めたデータ収集が目的。それを元に、米国のWaymoチームがブラッシュアップを行い、次のフェーズへと段階的に進めていく。

自動運転を遠隔から簡易な操作で走行支援できる遠隔型自動運転「遠隔アシスト」

ソリトンシステムズは、名古屋大学およびエクセイドと共同で、自動運転車の遠隔支援を行う「遠隔アシスト」システムを開発。この技術は、自動運転中に想定外の状況(例:路上駐車車両の回避など)に遭遇した際、遠隔地から簡単な操作で走行支援ができる点が特徴。

2024年12月より、愛知県春日井市高蔵寺ニュータウンの公道で実証実験が開始され、日本初の遠隔アシスト型の公道走行が行われる。実証には、名古屋大学開発の自動運転システム「ADENU」を搭載した電動カートが使用され、豊田市に設置された遠隔センターから監視・支援を行う。

これにより、現在のレベル2の自動運転実験において同乗ドライバーの負担軽減が図られ、将来的にはレベル4(無人運転)への発展も見込まれている。今後、ソリトンとエクセイドはこのシステムの全国展開を目指す。

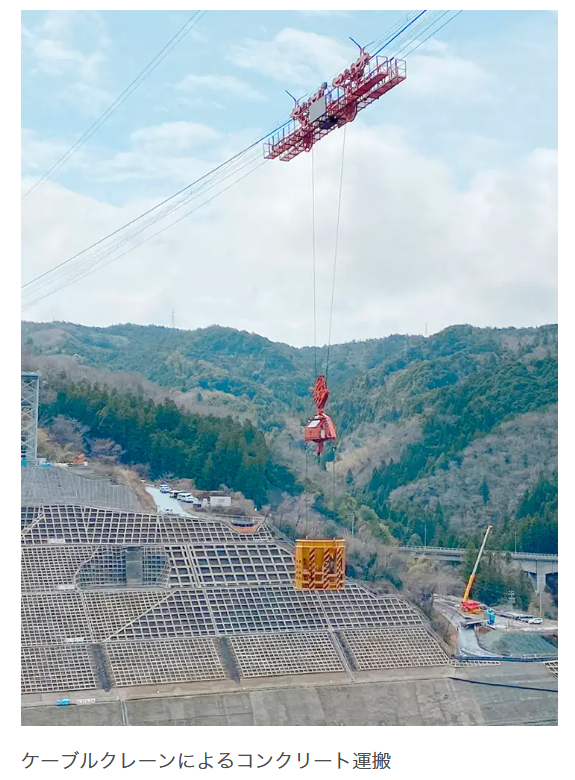

ケーブルクレーンの自動・自律運転

大林組は、岐阜県の新丸山ダム建設工事において、ケーブルクレーンの自動・自律運転に成功。この取り組みは、国土交通省と共同で進める「自律型コンクリート打設システム」の一環であり、コンクリート運搬工程の自動化を目指している。

ケーブルクレーンは、2つの支点間に張られたワイヤロープ上をトロリーが移動する構造で、従来はオペレータと合図者の熟練した連携が必要だった。しかし、自動・自律運転により、揺動をリアルタイムで検知・抑制し、作業の安定性と品質を確保している。

通信にはKDDIエンジニアリングと連携し、ローカル5Gを活用。これにより、高速・大容量で安定した通信が可能となり、建設現場のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進している。

今後は、AIを活用した運転制御やコンクリート量の計算など、さらなる自動化と効率化を図る予定。

レベル3の自動運転では、高速道路など一定の条件を満たす環境で、システムに運転操作を任せられるようになる。緊急時にはドライバーが運転行為に復帰しなければならないが、自動運転中は、スマートフォンの利用や車載ディスプレーの注視といった非運転行為を行うことが可能になる。

ホンダが世界で初めてレベル3の自動運転機能を搭載した車「レジェンド」を発売

2020年11月にホンダが国交省から型式指定を取得し、2021年3月に世界初の公道使用可能なレベル3技術搭載車としてホンダレジェンドが限定販売された。

レジェンドには、レベル3自動運転システム「Honda SENSING Elite(ホンダ センシング エリート)」が搭載されており、高速道路において約30km/h未満(システム作動後は約50km/h以下)の状況(渋滞に近い混雑状況)であるときに自動運転を利用することができる。

ホンダは、2030年までに全世界において二輪検知機能付Honda SENSINGの四輪車全機種への適用を目指している。また、先進国にてHonda SENSING 360を2030年までに四輪車全機種へ適用することで、2030年に全世界で、Hondaの二輪車、四輪車が関与する交通事故死者半減を目標にしている。そして、2050年には全世界で Honda の二輪車、四輪車が関与する交通事故の死者数ゼロを目指して、開発に取り組んでいる。

テスラの先進運転支援システム「オートパイロット(AutoPilot)」

テスラは、すべての自社車両に先進運転システム「オートパイロット(AutoPilot)」を搭載している。オートパイロットは自動運転レベル2(部分運転自動化)相当の機能であるが、将来的には自動運転レベル3、レベル4、レベル5相当の機能へと高めていくために、開発を進めている。

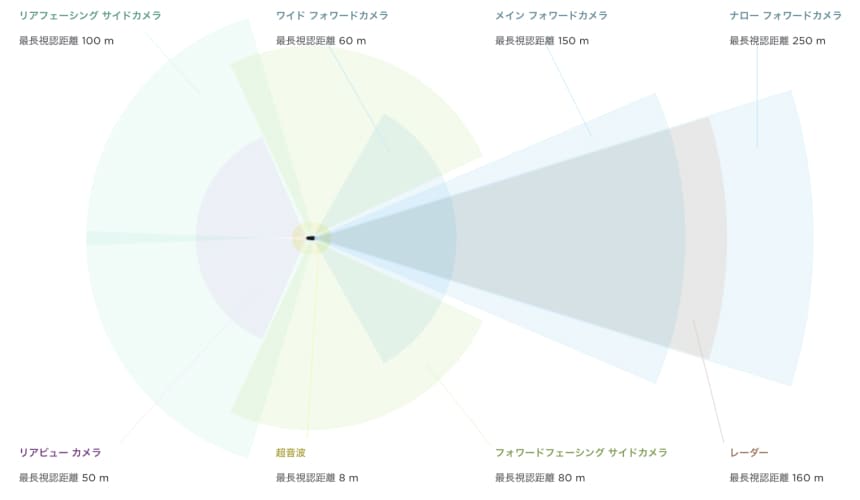

テスラの車両に搭載されているサラウンドカメラは360度の視界と最長250mまでの視認性を有しており、物体を検知する超音波センサーと併用することで、人間に近い認識能力をもった独自技術を採用している。

自動運転技術の開発を進める多くの企業は、事前に取得した情報で作成した3D地図データと車体上のレーザー、ミリ波レーダー、カメラを複合化した位置情報データを照合しながら走行する手法を基本としている。レベル5(完全自動運転)になると、それぞれの技術が生み出す機能性の違いが顕在化すると考えられる。

自動運転車を使った宅配プロジェクト「ロボネコヤマト」

ヤマト運輸とディー・エヌ・エー(DeNA)は、自動運転車を使った宅配サービスの実現を目指すプロジェクト「ロボネコヤマト」の実証実験を実施した。2017年4月から2018年6月15日まで神奈川県藤沢市の限定エリア内で行われ、次世代型物流サービスとして注目を集めた。

荷室には宅配ロッカーが設置してあり、ユーザーが二次元バーコードを読み取り機にかざすと、荷物の入ったロッカーが開く仕組みである。将来的には自律走行で運用することを想定しているが、現時点ではドライバーが運転して移動する。

実証実験の結果として、不在率は0.53%(再配達割合は16%)と低く、リピート率も47.3%と成功している。今後は、自動運転の活用を想定したサービスの誕生が想定される。

小型低速ロボットによる住宅街向け配送サービスの実証実験

2020年11月、パナソニックは、神奈川県藤沢市のFujisawaサスティナブル・スマートタウンにて、小型低速ロボットを使った住宅街向け配送サービスの実証実験を実施した。最大時速は4キロに設定されており、公道を走るということでは日本初。道路交通法上は、「原動機付自転車」の扱いになっているという。

市場が拡大しているEコマースやフードデリバリーサービスを支える現場の宅配員不足の深刻化に加え、新型コロナウイルスによって非対面・非接触配送が注目を集めている。また、政府は自動走行ロボットの配送サービスの早期実現を目指しているため、時速20~30kmで走行する低速自動運転車が実用化される日も近い可能性がある。

歩車共存空間での自動運転バスの走行実証を実施

2022年2月、ソフトバンクの子会社であるBOLDLY(ボードリー)は、自動運転車と歩行者が共存する道路環境での自動運転バスの走行実証の実施を発表した。片道約630mを時速6km以下で走行する。走行便数は平日13便、土日20便の計69便で、約420人が試乗できる見込みである。今回の実証実験を“都市OS”の第1弾と位置づけ、スマートシティを実現するサービスの実装を加速させる狙いがある。

歩行者とモビリティが共存するウォーカブルな(歩きやすい)まちづくりの実現に向けて、自動運転技術の活躍が期待されている。移動の選択肢が増えることで、便利でにぎわいのある空間の創出を目指す地域が増えてくる。

\未来コンセプトペディアを活用してアイデア創出してみませんか?/

新規事業・新サービスアイデア創出ワークショップ

新規事業立ち上げの種となるアイデアを創出し、新たな領域への挑戦を支援します。