人間拡張・サイボーグ技術とは?

身体拡張技術とは、人間の身体能力や知覚などを増強・拡張させる技術である。サイボーグ技術はその一種で、身体の一部を機械に置き換えることで機能を補助・強化する技術のことを指す。各種センサーやロボティクス、人工知能など最先端技術を組み合わせ、人間が本来持つ能力の維持・向上および社会コストの低減を目指す。

身体拡張技術は、医療や福祉、教育、エンターテイメントなど様々な分野での活躍が期待される反面、倫理的、社会的な問題も抱えているため、技術の進展とともに慎重な議論と規制が必要とされる。

予想される未来社会の変化

- 身体拡張技術により、効率的な生産活動が実現し、生活の利便性が増す

- 人とマシンがBMI(BCI)で接続され、意思の反映、フィードバックの獲得が容易になる

- 肉体とマシンの境界、リアルとデジタル境界が連続的で曖昧なものとなり、一体として機能する

- 身体拡張技術により、身体的な制約が小さくなり、健康寿命が延伸する

- 機能拡張と健康寿命の延伸により就労可能な人口が増える

トレンド

手術支援ロボットの最新機種「ダビンチSPサージカルシステム」を用いた前立腺がんの全摘出手術

2025年1月14日、大阪けいさつ病院は、大阪府内で初めて、最新の単孔式手術支援ロボット「ダビンチSP」を用いた前立腺がんの全摘出手術を実施。

従来のダビンチXiが複数の切開を必要とするのに対し、ダビンチSPは1つの切開で手術を行うことができ、患者の身体への負担を軽減し、術後の回復を早めることが期待されている。

同院の先端ロボット手術センターでは、ダビンチXi2台とダビンチSP1台の計3台の手術支援ロボットを導入し、積極的に手術を行っている。今後も最先端の医療機器を活用し、大阪から日本の医療をリードしていく方針。

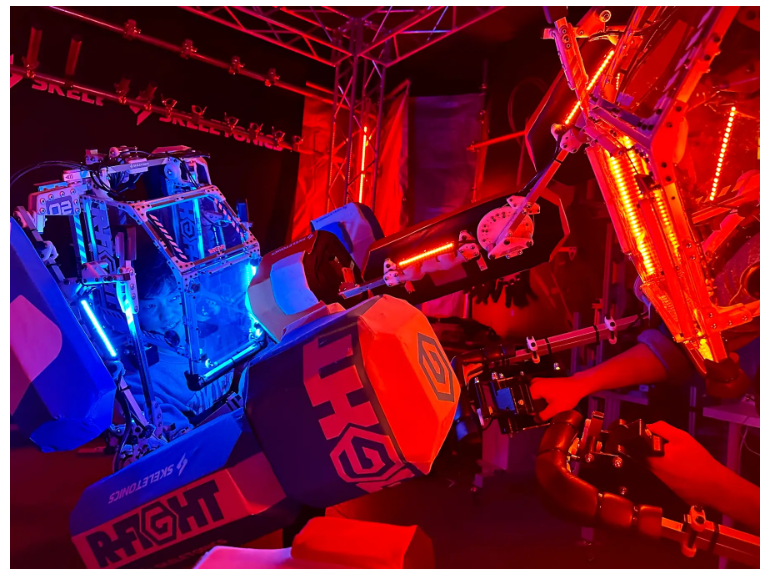

RFIGHT ロボットファイト

TEGは、東京タワー内のデジタルアミューズメントパーク「RED°TOKYO TOWER」の3階に、新アトラクション「RFIGHT ロボットファイト」を2024年4月24日にオープン。このアトラクションは、外骨格クリエイター集団「スケルトニクス」が開発した装着型ロボットを身にまとい、対戦相手とバトルを繰り広げる新感覚の体験型スポーツ。

ロボットにはセンサーが搭載されており、パンチが当たるとゲーム上のHPが減少し、制限時間内に相手のHPをゼロにするか、より多くのHPを残した方が勝者となる。

また、ダメージを受けることで必殺技ゲージが溜まり、手元のボタンを押すことで無敵化や攻撃力のブーストなどの必殺技を発動できる。ロボットの手は柔らかい素材で作られており、身体もロボットで覆われているため、女性や子供でも安全に楽しめる。

さらに、観客が周囲のタブレットをタップして応援することで、プレイヤーのステータスが強化される「応援機能」も搭載。

プレイ料金は1回600円で、所要時間は約5分。SF映画のヒーローのような没入体験を提供し、観客も巻き込んだ全員参加型のエンターテインメントを実現している。

自在肢(JIZAI ARMS)

東京大学の研究チームが開発した「Jizai Arms(自在肢)」は、装着者の身体に最大6本のロボットアームを追加できるウェアラブル型のサイボーグ技術。このシステムは、身体の拡張だけでなく、人と人との新しいインタラクションの形を探求することを目的としている。

6つのターミナルを持つベースユニットと、着脱式ロボットアームからなるウェアラブルシステムであり、複数の装着者間での腕の「交換」などの社会的インタラクションを可能にする。

アサヒビール吹田工場が電力モーター付きアシストスーツを導入

2019年11月、アサヒビール株式会社は、物流業務従事者の負担軽減と業務効率の向上を目的とした、動力(電力モーター)付きアシストスーツ「サポートジャケットEp+ROBO」を吹田工場で10台導入した。

アサヒビール社は人手作業に留まっていた、製品を持ち上げや運搬する作業工程での従業員の負担軽減・業務効率化を図る為に、ユーピーアール株式会社の「サポートジャケットEp+ROBO」の導入に至った。

視線と声で操る「第三の腕」、早大とパナソニックが共同開発へ

早稲田大学 岩田研究室が開発したロボットアームは、人の腕と同様に肩や肘、手首といった関節を持ち、「グリッパ」と呼ばれる3本指で器用に調味料やドライバーをつかむ。ロボティクスを活用して人の身体能力を引き上げる“身体拡張”を目指して開発した。

岩田研究室は、2019年1月にパナソニックが発表したロボット技術の共創拠点「Robotics Hub」に参画。共同研究を進め、サービスロボットなど次世代ロボットの早期実用化を目指す。

世界初の装着型サイボーグ「HAL」

HALは、筑波大学の山海嘉之教授によって設立されたサイバーダイン社が開発した世界初の装着型サイボーグ。装置して体を動かすことで、身体機能を改善・補助・拡張・再生する。HALは、装着者の「生体電位信号」を皮膚に貼ったセンサーで検出し、意思に従った動作を実現する。

HALは医療や福祉分野の動作支援や工場での重作業支援、災害現場での復興活動支援など幅広い分野で活用されている。なかでも、医療福祉現場での支援で大きな効果を発揮するため、次のような種類がある。

- 医療用下肢タイプ・医療用単関節タイプ

- 自立支援用下肢タイプ・自立支援用単関節タイプ

- 腰タイプ 介護・自立支援用・腰タイプ 自立支援用・腰タイプ 作業支援用

利用者の目的や状態に応じて多くの種類があるため、病院はもちろんリハビリテーションや機能維持など多くの場面で活躍できることが期待される。

髪の毛が1本1本まで見える レーザー光で視覚を拡張

QDレーザが開発した「レティッサ」は、カメラでとらえた様子を、微弱なレーザー光線でプロジェクターのように目の奥にある網膜に投影する。水晶体がうまく働かないような人でも、網膜から先の脳に情報を伝える機能が保たれていれば、鮮明な映像を見ることができる。

臨床試験を経て2020年、めがねやコンタクトレンズでは十分な視力が得られない、強度の乱視患者に対する医療機器として承認された。網膜に投影する方式では、世界初の実用化された。

\未来コンセプトペディアを活用してアイデア創出してみませんか?/

新規事業・新サービスアイデア創出ワークショップ

新規事業立ち上げの種となるアイデアを創出し、新たな領域への挑戦を支援します。