次世代長距離移動手段とは?

次世代長距離移動手段とは、ドローンタクシーやハイパーループなどといった、従来の移動の概念を大きく変える移動手段のことである。2030年~2050年での実用化を目指し、法的整備や技術の開発が進んでいる。

ドローンタクシーとは、人が乗車できる大型ドローンで、操縦者は遠隔操作で飛行させ、搭乗者を目的地まで運ぶサービスのことである。実現することで、道路に縛られない自由な移動が可能となり、移動にかかる時間の大幅短縮や交通渋滞の解消の効果が期待できる。また、災害や事故現場や物流にも活用されることが想定される。日本でも政府が空飛ぶクルマの実現に向けたロードマップを策定するなど、実現に向けた動きが本格化している。

ハイパーループとは、真空状態にしたチューブ中で磁力で浮遊させた車両を高速移動させる次世代の超高速輸送システムのことである。走行中には空気抵抗が発生せず、最高速度は時速1000kmを超えるとされ、飛行機で1時間、新幹線で3時間かかる距離を30分程度で移動できるようになると期待されている。さらに車両自体はCO2を排出しないため、地球温暖化の抑制に貢献できるモビリティとして注目を集めている。2013年にイーロン・マスク氏が発表した論文をきっかけに、世界各国で多くの企業がこの事業に参入し、技術開発が活発化されている。

予想される未来社会の変化

- 長距離移動の利便性が向上し、オフラインでのコミュニケーションが活発になる。

- 待ち時間や乗り換え、信号待ちや渋滞待ちがないスムーズな移動が実現する。

- 移動や運送の概念が一変し、交通事業や物流事業に大きなインパクトを与える。

- 離着陸の拠点や車両を制御するための電波が重要な役割を果たす。

トレンド

次世代高速輸送「ハイパーループ」のシミュレーションシステム

日立製作所は2022年6月、最高時速1200キロメートルでの走行を目指す次世代高速輸送「ハイパーループ」のシミュレーションシステムを開発したと発表した。信号や運行管理などをデジタル上で試験する。

鉄道子会社の日立レールがハイパーループ・トランスポーテーション・テクノロジーズ(TT)と組んで開発。高速で移動するカプセルの制御をシミュレーションする。欧州共通の列車制御システム「ERTMS」の信号技術に準拠し、新たな規格作りが不要になる。

複雑な機器の機能をクラウド上のソフトウエアに置き換え、柔軟に運用でき、保守コストも下げることができる。物理的な鉄道信号のインフラとクラウド上の信号・運行管理システムを統合する作業を進めるなどし、実際の線路での試験を目指す。

中国の磁気浮上式ハイパーループ

出典:as「中国は、イーロン・マスクのハイパーループ計画を終わらせた悪夢を解決し、米国に先んじた。」

中国は山西省楊高県に全長2キロメートル(1.2マイル)の磁気浮上式ハイパーループ試験線を建設。低真空鋼鉄コンクリート管、AI駆動の磁気ダンパー、高精度建設技術、そして中国の高速鉄道における豊富な経験からの知見を組み合わせたものになっている。

特に中国の磁気浮上式ハイパーループでは、高価な金属管を真空密閉された鋼鉄とコンクリートで作られた革新的な複合梁に置き換えたことで、最大の課題である生産コストを克服。大規模なモジュール生産も可能になり、実装を容易にした。

また、従来よりも耐久性のあるエポキシコーティングとグラスファイバー強化材を使用することで、磁気耐性の課題もクリア。超伝導コイルの位置を変更して渦電流を最小限に抑え、磁束を最適化し、システムの振動も低減した。

2024年7月22日のテストでは、低真空トンネル内で試験車両が加速し、線路から22cm浮上して2kmを走行。トンネル壁面に設置された小型光ファイバーセンサーが小さな動きを検知し、磁気システムを瞬時に調整した。安全対策として、緊急用エアロックと強固な耐圧キャビンが設計に組み込まれた。

この実験は、低真空環境で時速1,000キロを目標とする超伝導電気力学的サスペンションシステムの初の統合検証として国際的なマイルストーンとなり、システムレベルで複数のミッションクリティカルな技術を実証することに成功したとされている。

ニューヨークの空港送迎用のエアタクシーサービス

Archer Aviationは、ユナイテッド航空と提携し、ニューヨーク市内と主要空港(JFK、ラガーディア、ニューアーク)を結ぶeVTOL(電動垂直離着陸機)エアタクシーサービスの展開を発表。このサービスは、地上で1〜2時間かかる移動を5〜15分に短縮し、都市部の交通渋滞を緩和することを目指す。

使用される機体「Midnight」は、4人乗りで、航続距離は約160km、最高速度は約240km/h。

現在、FAA(米連邦航空局)の型式証明取得を進めており、2028年のロサンゼルスオリンピックでの商用運航開始を目指している。

大阪・関西万博に向けて空飛ぶクルマの社会実装を推進

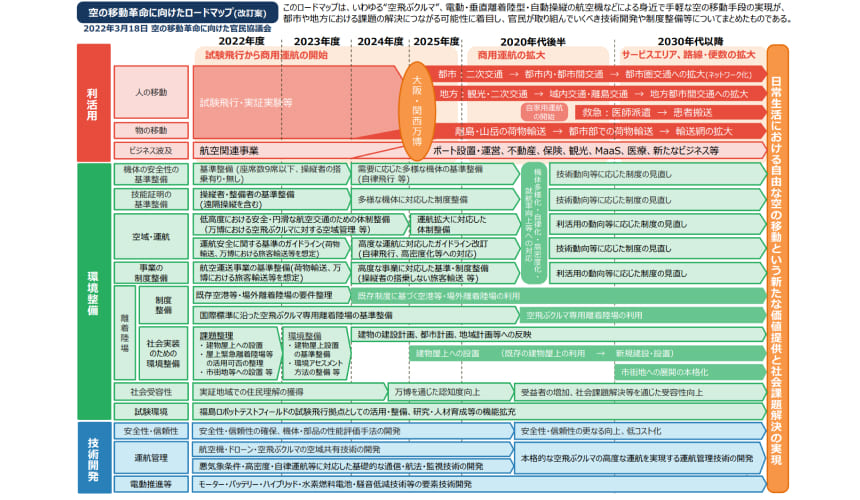

2022年3月、経済産業省と国土交通省が事務局を担当している空の移動革命に向けた官民協議会で、空の移動革命に向けたロードマップ・改訂版が取りまとめられた。ロードマップでは、2025年の大阪・関西万博に向けて、次世代航空モビリティ(空飛ぶクルマ)の社会実装を進める方針が示された。空の移動革命の目標は、「日常生活における自由な空の移動という新たな価値提供と社会課題解決の実現」を掲げている。

中間達成目標として、以下のフェーズで空飛ぶクルマの社会実装が進めることを定めている。2025年の大阪・関西万博を皮切りに、2020年代後半から2030年代にかけて商用運航の拡大を目指している。

- 2022年〜2025年度 :試験飛行から商用運航の開始

- 2020年代後半 :商用運航の拡大

- 2030年代以降 :サービスエリア、路線・便数の拡大

空飛ぶクルマが活用される分野として、以下の分野が想定されている。初期フェーズでは、二次交通や観光用途など限定的な用途でサービスを開始し、将来的には地域の需要に応じた路線の増加・ネットワークの拡大を進めていく流れになる。

- 都市 :二次交通、都市内・都市間交通、都市圏交通への拡大(ネットワーク化)

- 地方 :観光・二次交通、域内交通・離島交通、地方都市間交通への拡大

- 救急 :医師派遣、患者搬送

- 荷物輸送:離島・山岳の荷物輸送、都市部での荷物輸送、輸送網の拡大

中国の「空飛ぶクルマ」メーカーが観光飛行を開始

2020年7月、中国の空飛ぶクルマメーカーであるEHang(イーハン)社が、中国東部の沿岸都市、煙台での空中観光試験飛行を実施した。自動飛行ドローンEHang 216は、4人の乗客を乗せ、観光地の1つである煙台市の美しい漁師埠頭を中心とした海上を遊覧した。

EHang社のAAV(自律型航空機)は、中国、米国、オーストリア、オランダ、カタール、アラブ首長国連邦を含む6カ国21都市で数千回の試験飛行やデモ飛行の実績がある。2021年6月に、岡山県でのデモフライトの成功を皮切りに、2022年7月には国内4都市(広島、大分、大阪、香川)でのデモフライトツアーも実施しており、日本にも影響を与えている。

次世代高速輸送システム「ハイパーループ」の有人走行試験を初実施

2020年11月、ヴァージン・ハイパーループ(Virgin Hyperloop)社は、ラスベガスで次世代高速輸送システム「ハイパーループ」の有人試験運行を初めて成功させた。同社の幹部社員が2人搭乗し、真空に近いチューブの中を時速160kmで走行し、500mのテストコース「DevLoop」を15秒で通過した。

ヴァージン・ハイパーループ社は、将来的には時速960kmの速度で25~30人の乗客を運ぶことを目標に、ハイパーループを走行させる真空チューブの構築を計画している。ハイパーループのシステムは2025~26年には承認を受け、10年以内にプロジェクトを実現するとの見通しを示唆した。物流業界で活用されることも想定されている。輸送時間は大幅短縮できるうえに、コストはトラック輸送並みに低く抑えられる可能性があり、破壊的イノベーションが起こることも考えられる。

時速960kmの速度でのハイパーループが実用化される場合、車内の人間にはそれなりの重力がかかることが想定される。重力の負担を軽減し、乗客がストレスなく移動できることが成功のカギを握っている。

地下トンネル高速交通システム「Vegas Loop(ベガスループ)」

Vegas Loop(ベガスループ)とは、イーロン・マスク氏が率いるThe Boring Company(ザ・ボーリング・カンパニー)社が建設している地下トンネルにおける高速交通システムのことである。テスラ社の電気自動車が渋滞なくラスベガスの主要な施設に到着するように構築されている。

2022年6月時点では約2.7キロの区間で稼働している。最終的には約46.7キロにわたる路線が整備され、カジノやホテル、コンベンションセンターなどを連結する51の乗車ステーションが設けられ、ラスベガスにおける都市間輸送を担うことを構想している。現時点ではザ・ボーリング・カンパニー社が雇用している人間のドライバーが全て運転しているが、将来的にはテスラ社のオートパイロット機能を用いた自動運転車が活用される見込みである。

地下トンネルを構築する理由として、都市部の渋滞を解決するには3次元的なアプローチが必要であり、地下であれば3次元の交通網を構築しやすいからであると、ザ・ボーリング・カンパニー社は主張する。また交通システムを地下に移すことで、限られた土地を有効活用できるとも提案している。

\未来コンセプトペディアを活用してアイデア創出してみませんか?/

新規事業・新サービスアイデア創出ワークショップ

新規事業立ち上げの種となるアイデアを創出し、新たな領域への挑戦を支援します。