水処理エンジニアリング業界市場レポート(2024年度) - 水ビジネスの最前線:主要3社の戦略とイノベーションの現在地

水処理エンジニアリング業界は世界的に需要が急増し、2023年に100兆円規模を超える成長を遂げています。日本国内は人口減少や市場縮小という課題を抱えながらも、インフラ老朽化対応や半導体産業向け超純水の需要拡大を背景に、DXやイノベーションによる業務効率化と海外展開を加速しています。持続可能な社会の実現に向けた環境技術の進化と新規ビジネス創出が、業界の今後を大きく左右する鍵となっています。

「水」を企業戦略の中核に据え、基盤事業としての国内市場や成長事業としての海外市場の枠を越えて、育成事業としての新たな水ビジネスへの挑戦が始まっています。

本記事では、水処理エンジニアリング業界市場レポート(2024年版)として、最新の同業界のトレンド、参入企業(国内外)、主要企業の現在の取り組みをアップデートしつつ、DX・イノベーションや新たな水ビジネスの動向をまとめていますので、ご参考としてください。

水ビジネス市場の全体動向

日系企業は国内需要を取り込み回復基調。しかし、海外展開は今後の課題

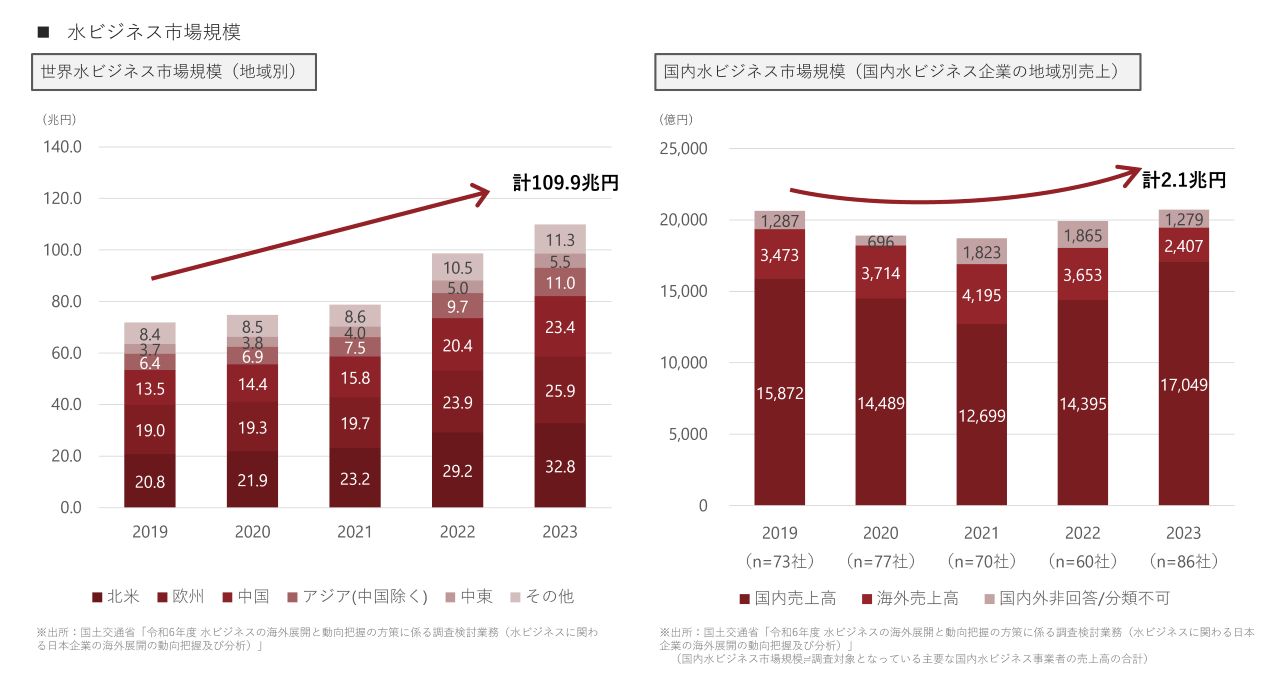

世界の水ビジネス市場は拡大を続け、2023年には100兆円を突破しました。背景には人口増加や新興国での急速な経済成長による水需要の増大があり、とりわけ中国やアジア地域の市場が成長を牽引しています。

日本国内市場はコロナ禍に縮小したものの、2022年以降は反転し回復がみられています。電子産業での高水準な水供給需要をはじめ、上下水道施設の老朽化対応や環境規制の強化などの要素が中長期的な国内市場での需要を生み出しています。

一方、海外売上高は減少傾向にあり、国内企業にとっては、国内の公共・産業のインフラ維持のためのニーズを取り込みつつ、収益拡大のためには海外市場への展開が不可欠となっています。特に東南アジアや北米での事業展開は有力視されており、日系企業各社はM&Aや現地法人の設立などを通じてグローバルな競争力強化を進めています。

水処理技術の高度化や持続可能な社会への貢献が業界のテーマとなり、事業効率化と革新の両立が今まさに問われている状況です。

効率的なコスト構造と市場成長が見込める海外展開が収益力強化の鍵

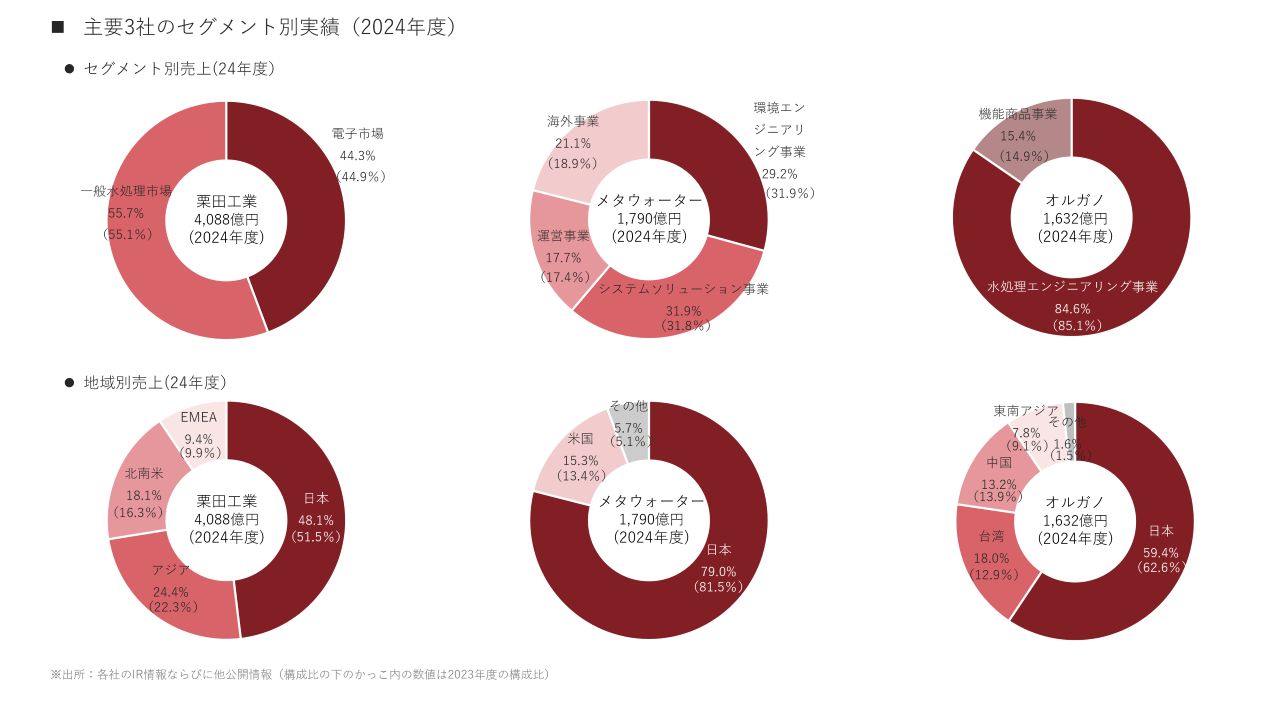

市場をリードするのは栗田工業で、2024年度の水関連売上高は連結で4,000億円を超え、専業水処理企業として国内最大級の規模を維持しています。次いで水処理インフラに強みを持つメタウォーターやオルガノが続き、半導体産業向けではオルガノや野村マイクロ・サイエンスが高い収益性を確保しています。

特にオルガノは従業員一人あたりの利益効率で上位に位置しており、電子部品産業の旺盛な需要を背景に、売上原価ならびに販売費・一般管理費を低く抑えた効率的なコスト構造を維持することで安定した収益基盤を築いていることが窺えます。

一方で、栗田工業はM&A関連の減損処理で一時的に利益が減少しましたが、海外展開による成長余力が大きい点で他社との差別化を図っています。こうした主要3社はいずれも増収基調にあり、市場の成熟化が進む国内よりも、海外展開力や新規事業領域への取り組み姿勢が今後の成長力を左右します。

バリューチェーンではデジタル技術活用によるO&Mの価値の高まりと循環型システムに注目

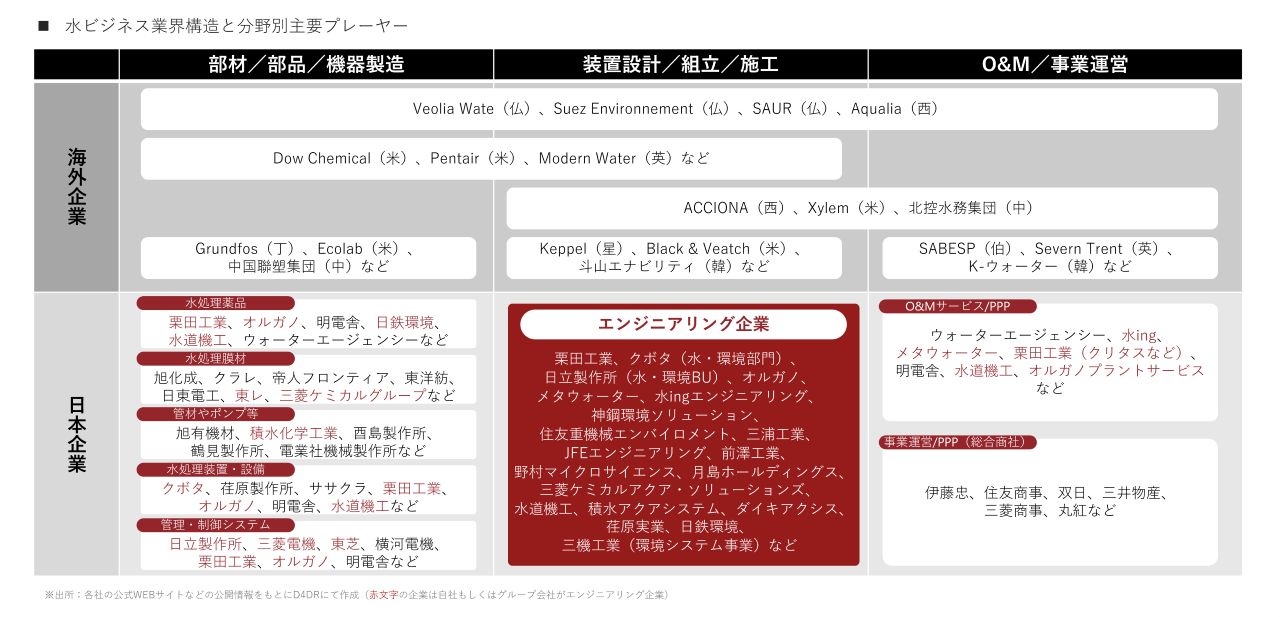

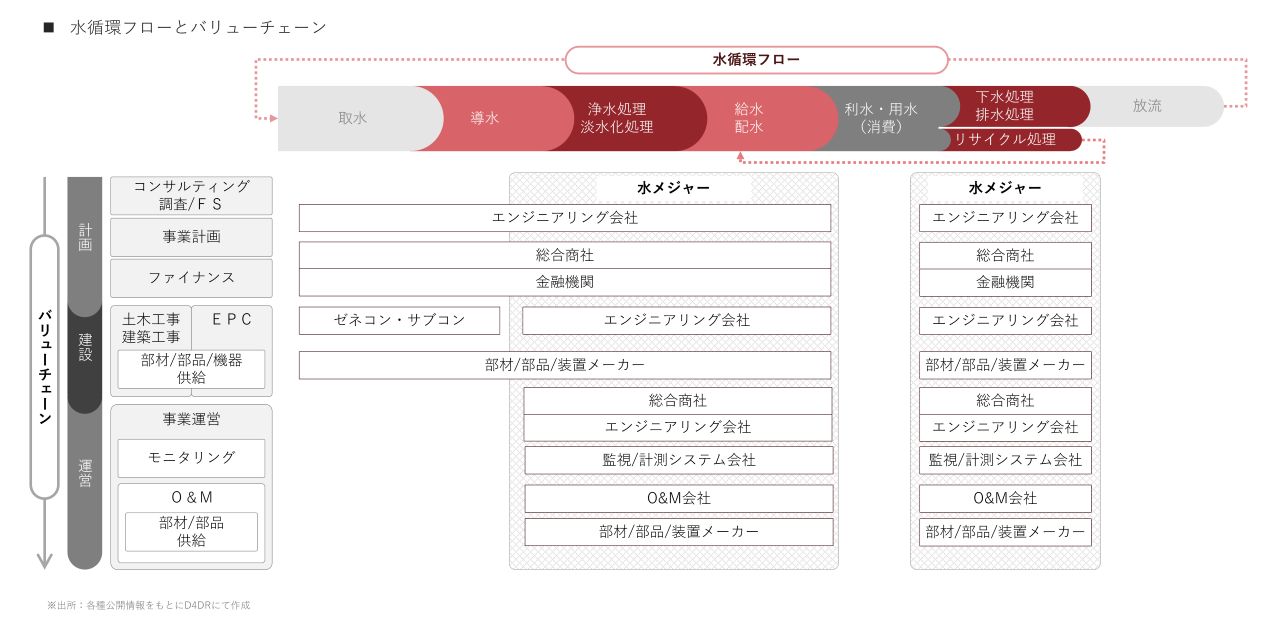

水処理エンジニアリング業界のバリューチェーンは「取水・浄水・供給」から「排水・再資源化・放流」に至るまで広範に及びます。そこには部材供給企業からエンジニアリング、O&M(運営・管理)、総合商社や金融まで多数のプレイヤーが関わっています。

欧米の大手水メジャーは調査・計画から建設、さらには運営までを一体で担える体制を有しており、これが日本勢に対する競争優位の源泉となっています。対して日系企業は部材製造、EPC(設計・調達・建設)、O&M運営などに分かれて活動し、バリューチェーン全体を統合する力に課題があります。

ただし近年は、AIやIoTを用いた遠隔監視や集中管理などでO&Mの価値が高まり、日本企業の強みが発揮しやすい領域でもあります。効率性と水の循環型システムを取り込んだ持続可能性の両立が企業にとって鍵となり、国内外でサプライチェーン全体を巻き込んだ改革が進んでいくと考えられます。

主要企業3社の業績と市場認識

大手3社は引き続き得意領域で勝負しつつも海外事業拡大を窺う

栗田工業、メタウォーター、オルガノはいずれも増収基調にあり、各社は異なる分野で市場の需要を着実に取り込んでいます。

栗田工業は連結売上高4,088億円、海外比率が半分を占めるなどグローバル志向が鮮明です。メタウォーターは国内上下水処理分野で強みを持ち、守備範囲を拡大。オルガノは電子産業に特化し、特に超純水製造装置などで世界シェアを確立しています。

利益水準ではオルガノが高収益で、栗田工業はM&A減損を経て再成長基盤を整備しつつあります。いずれの企業も前年度よりも売上に占める海外比率が上昇しており、日本国内市場の低成長トレンドを見据え、事業運営型モデルやサービス事業へのシフト、海外展開の強化に重点を置いていると考えられます。

短期・中長期的視点での社会課題解決をビジネスの中心に据える動きがみられる

各社が認識する共通リスクには「資材価格の高騰」「サプライチェーン混乱」「技術革新の遅れ」があります。また、海外展開に伴う政治的リスクや為替変動リスクも大きな課題です。一方で、半導体やAI産業の発展による超純水需要の拡大や、上下水道インフラの老朽化更新需要、環境規制強化といった社会変化は成長機会として注目されています。

栗田工業はDX化による設計効率化やCSV(環境価値創出)事業を機会と捉え、メタウォーターはPPP/PFIによる国内外の公民連携事業に挑戦。オルガノは半導体産業の旺盛な需要を強みに、シェア拡大を進めています。

各社とも、“課題解決型ビジネス”を通じて社会的価値と収益性を両立させる方向性に動いています。

イノベーション・DXへの取り組み

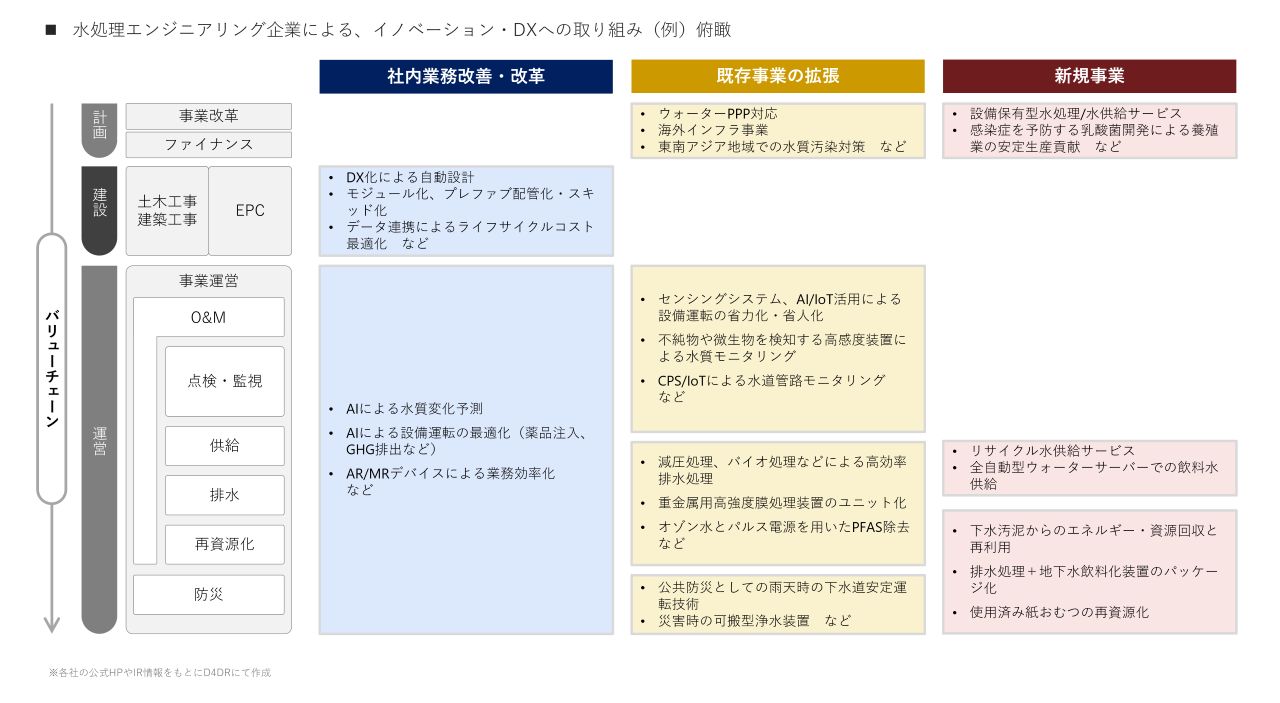

デジタル技術の導入によるEPCからO&Mの高付加価値化が加速

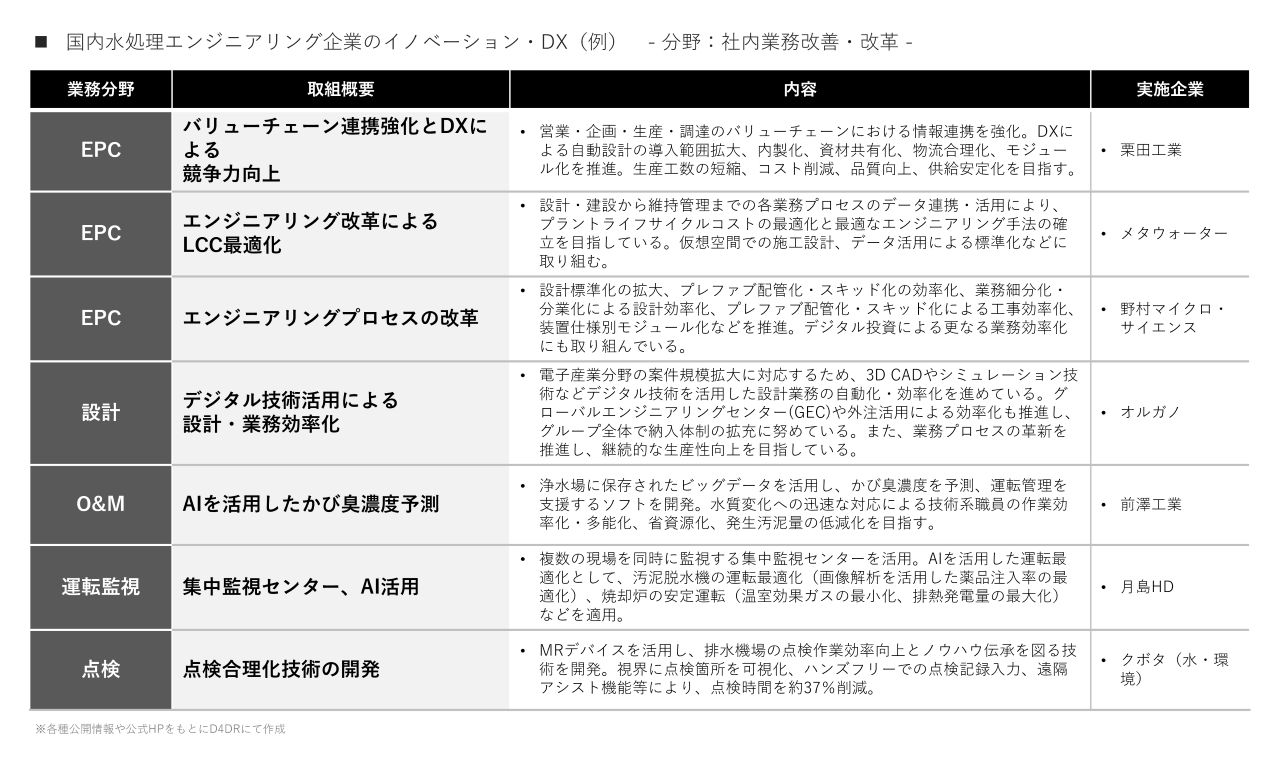

水処理エンジニアリング各社は、設計・建設・運転から保守までの一連のプロセスでデジタル技術の導入を加速させています。

栗田工業はバリューチェーン全体をつなぐDXを推進しており、営業から設計、生産までデータを活用して品質や納期を最適化。メタウォーターはEPC工程の業務プロセスデータを用いた標準化によるLCC(ライフサイクルコスト)の最適化を実現。オルガノや野村マイクロ・サイエンスは3D CADやシミュレーション技術の導入により、電子産業向け案件の拡大に対応。さらにAIを活用した臭気濃度予測や設備運転の最適化、MRデバイスによる遠隔点検支援など、各社とも最新技術を活用し業務効率と安全性を拡充しています。

また、デジタル技術だけではなく、プラント建設における工法としてプレファブ化やスキッド化、モジュール化による業務効率の向上を図る動きもみられています。

これらにより、労働力不足やコスト高騰に対応しながら、付加価値の高いソリューションを提供する体制を整えつつあります。

新たな水ビジネスへの挑戦

新たな潮流は「資源循環」と「分散型ソリューション」

水ビジネスの新しい潮流として「資源循環」と「分散型ソリューション」がみられます。

栗田工業はリサイクル水のエリア供給事業や使用済み紙おむつの再資源化に挑戦し、廃棄物削減と社会課題解決を両立。オルガノは設備保有型サービスにより、顧客構内に設備を設置して水処理サービスを長期提供し、安定収益を確保しています。ダイキアクシスは排水処理と地下水飲料化装置を組み合わせることで水の自給自足支援を提案。さらに、下水汚泥を固形燃料や堆肥に変える技術、バイオガスやリン資源の回収など、サーキュラーエコノミーの実現に資する事業も広がっています。

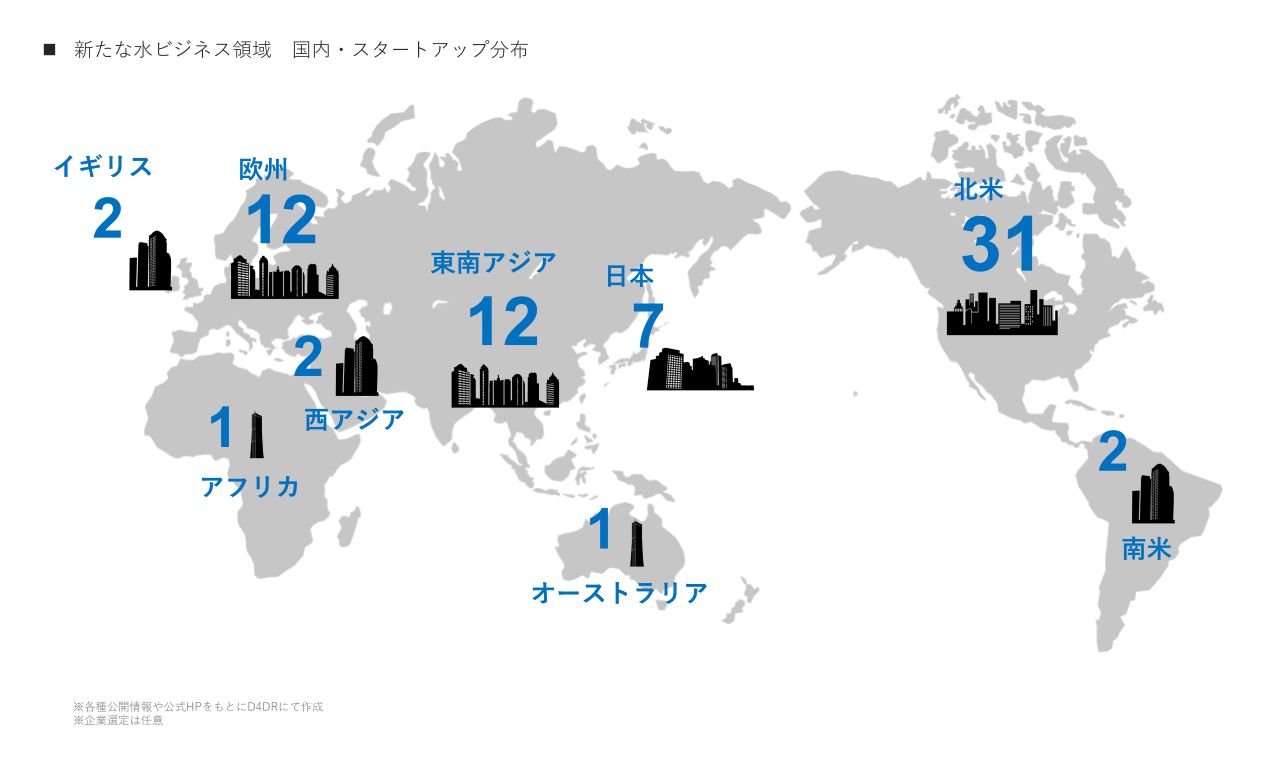

海外ではスタートアップを中心に、大気水生成や分散型淡水化システム、農業用水管理、AIによる下水道劣化予測といったDXソリューションが次々と登場しています。業界全体として「水×デジタル」「水×資源循環」による事業革新が一段と加速しており、次世代の水ビジネスを形作ろうとしています。

水処理エンジニアリング業界は、環境課題への対応とデジタル転換を同時に進めながら、新たな市場機会を開拓しつつあるという力強い姿勢が窺えます。国内市場の縮小を超えて、海外展開や新規事業、サステナブルな技術革新が、今後の成長を方向づける鍵となっていると考えています。

本記事の続きは、詳細資料「水処理エンジニアリング業界市場レポート ~市場トレンドと主要企業動向」をご覧ください。

資料は以下よりダウンロードいただけます。

水処理エンジニアリング業界市場レポート 2024年版

■市場動向サマリ

■市場全体の動向

・市場規模(世界、日本)

・市場構造とプレーヤー

・売上/付加価値額ランキング

・バリューチェーン構造

■ 企業比較:事業実績

・企業基本情報

・事業実績(全体、セグメント別)

・事業内容

・市場認識(リスクと機会)

■ 業界動向:イノベーション・DXへの取り組み

・社内業務改善・改革

・顧客・社会への貢献(既存事業の拡張)

・顧客・社会への貢献(新規事業)

■新たな水ビジネス(国内外スタートアップ事例)

Mikio Aaskawa

最新記事 by Mikio Aaskawa (全て見る)

- 水処理エンジニアリング業界市場レポート(2024年度) - 水ビジネスの最前線:主要3社の戦略とイノベーションの現在地 - 2025-09-16

- 建設業界の市場動向 - 激変する市場と未来を拓く企業戦略 - 2025-08-08

- RPA市場レポート - AIを取り込み領域拡大と専門特化へ - 2025-06-02