AIが拓く「超越最適」:日立製作所・大丸松坂屋が語るビジネス変革と価値創造の最前線【第9回FPRCフォーラム】<第1部>

2025年6月、AI時代のビジネスと学びの変革を議論するイベント「AIが破壊する“成長戦略”」が開催された。

部分最適から全体最適、そして「超越最適」へ――生成AIの急速な進化により、ビジネスの前提が大きく変わろうとしている。企業はどのようにAI技術を活用し、従来の最適化を超えた新たな価値創造を実現すべきなのか。

エンタープライズAI分野で実践を重ねる日立製作所と、リテールDXの最前線で革新的な取り組みを展開する大丸松坂屋百貨店。両社の事例から見えてきたのは、AIの真価は単なる効率化ではなく、熟練者の暗黙知の形式知化、新たな顧客体験の創造にあることだ。

本稿では、AIが拓く新時代のビジネスモデルと、それを支える人材・組織のあり方について探るイベント第1部の講演とディスカッションの内容をレポートする。

オープニング

藤元健太郎「バックキャスティングで考えるAI活用―AI進化の4つの方向性と「超越最適」という発想―」

藤元 健太郎

D4DR株式会社 代表取締役社長 / FPRC上席研究員

AI進化は何をつくり、何を破壊するのか?

様々な分析があるが、ノルウェーのMENSAによれば生成AIのIQは130程度と、人類の上位2%というところまで来ている。AGIができるか、シンギュラリティが起こるのか様々な議論があるが、遠くない将来にAIは人類で最も頭の良い存在となるのは間違いないと思われる。

AI進化の方向性としては、①目的達成型、②マルチモーダル、③ロボティクス、④自己進化型の4つが挙げられる。

①目的達成型:

目的達成型のAIエージェントは、マッチング、入札、買い物予約、調整、交渉、運転といった様々な場面で我々の生活を変えていくことになる。例えば、AIエージェント同士がスケジュール調整を行ってくれたらかなり便利だろう。パートナー同士のAIエージェントが互いに情報交換し、「最近機嫌が悪いからちょっといいお店に連れて行ってね」と相手側のAIエージェントに伝え、自動でお店を予約。本人はAIエージェントに対し「なんでこんないい店にしたんだ!?」なんて伝える時代も来るかもしれない。

②マルチモーダル型:

テキスト、画像、音声、動画に加えて、現実世界のセンサーデータを取り込むことで、AIの理解力は飛躍的に拡張する。 特に工場などの閉鎖空間では、デジタルツイン技術によって機械の稼働状況などを学習させ、高度なシミュレーションが既に行われている。 今後は、限定された空間から自然環境へとその適用範囲が広がっていくが、完全な自然環境での自律型ロボットの実用化にはまだ時間がかかると考えられる。

③ロボティクス:

生物が目や骨格を持ったことで一気に多様化した「カンブリア爆発」のように、汎用AIという「知能」とロボティクスという「身体」を得たロボットが、これから社会のあらゆる場所に偏在していく時代が到来する。 その形は人型に限定されず、様々なスタイルに分化していくだろう。

④自己進化型:

これは、AI自身がAIを発明し、自己進化を遂げる方向性である。既にAIが設計した電子回路が人間には理由が理解できないまま高い性能を発揮するなど、AIが生み出したものを人間が理解できない「ブラックボックス」化が現実のものとなりつつある。 これは、シンギュラリティの始まりとも言える現象である。

AIを活用した「超越最適」とは?

では、今後も進化を続けるAIをどのように活用していくべきか。ここでは従来の最適化の概念を超えた、新たなアプローチが提唱する。

これまでのデジタル化は、まず業務プロセスの一部を自動化する「部分最適」(例:RPA)から始まった 。次に、個別のプロセスを疑い、業務全体を再設計する「全体最適」、すなわちデジタルトランスフォーメーション(DX)が進んだ。農業で例えるなら、トラクターの自動運転が「部分最適」、天候に左右されない垂直農業が「全体最適」にあたる。

ヨーロッパでは、車中心の効率的な道路を、人間中心の歩きやすい道や運河に戻す動きがある 。これは、効率化によって失われた価値を取り戻す試みである。日本の「縁側」のような、プライバシーやセキュリティの問題で失われた文化も、AIとデジタル技術で課題を克服し、再評価するべきではないか 。個々の家に風呂やキッチン、子供部屋を持つという工業化社会の常識も、銭湯やコインランドリー、地域の子供向けコワーキングスペースといった形で街全体で最適化し直すことで、より豊かで環境負荷の低い生活が実現できる可能性がある。

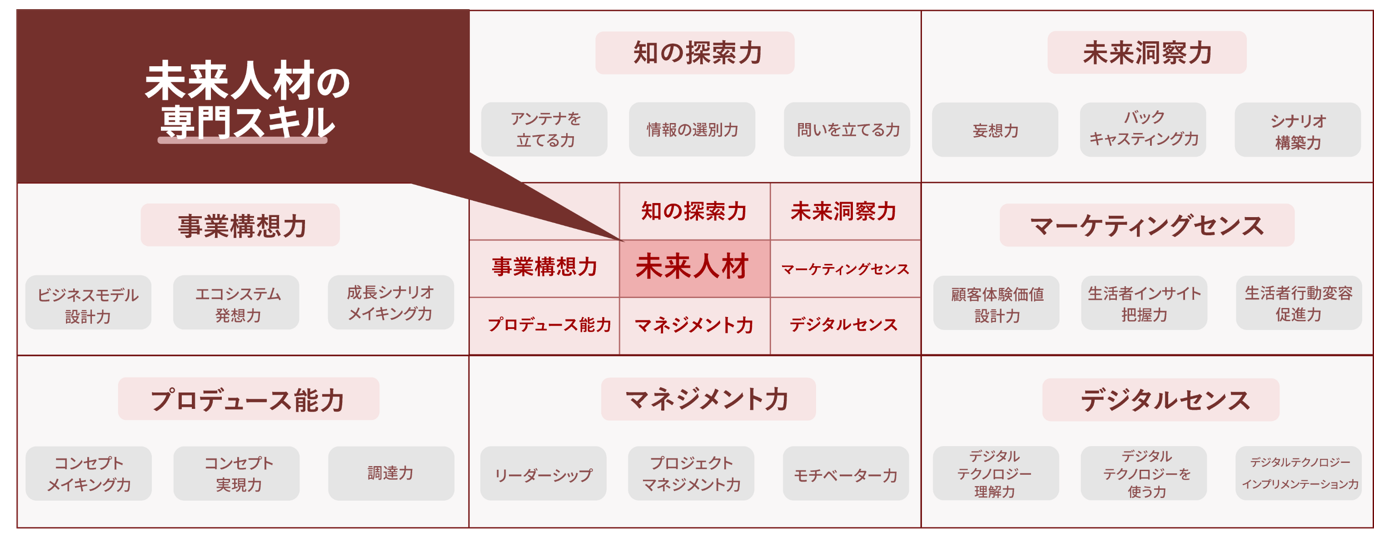

AI時代に求められる「未来人材」のスキルとは?

AIの登場は、我々の学び方、そして求められる能力を根本から変える。

従来のビジネスでは、常に「目先の課題は何か」という課題解決型の思考が求められてきた。しかし、10年後にはその課題自体が存在しないかもしれない。今、より重要になるのは「10年後の妄想」であり、その実現を妨げる既存の常識を捨てる「アンラーニング」である 。我々がこれまで学んできたことが、未来への足枷になっている可能性を常に疑う必要がある。

この変化は、日本の組織や人材のあり方にも大きな影響を及ぼし、かつて日本の強みであった現場による継続的な「カイゼン(部分最適)」は、AIによるシミュレーション等に代替され、その優位性を失いつつある。

これからの経営者には、現場に任せるだけでなく、自らが「全体最適」、さらには「超越最適」を大胆に構想する力が求められる。求められる人材像も、真面目さや誠実さといった従来の美徳に加え、問題発見力や的確な予測力、革新性といった能力がより重要になる。したがって、企業は自社の「ありたい未来の人材像」を定義し、それに基づいた人事戦略やサクセションプランを構築し直す必要がある。AIが社会の前提を根本から変える以上、人材に関する要件も、経営から現場に至るまで、あらゆるレベルで見直さなければならないのである。

第1部 ビジネスにおけるAI活用の実践

松井豊和さん「エンタープライズAIの展望―日立製作所の生成AIプラットフォーム開発の舞台裏―」

松井 豊和

日立製作所 AI&ソフトウェアビジネスユニット マネージド&プラットフォームサービス事業部 AIサービス本部 AIサービス開発部長

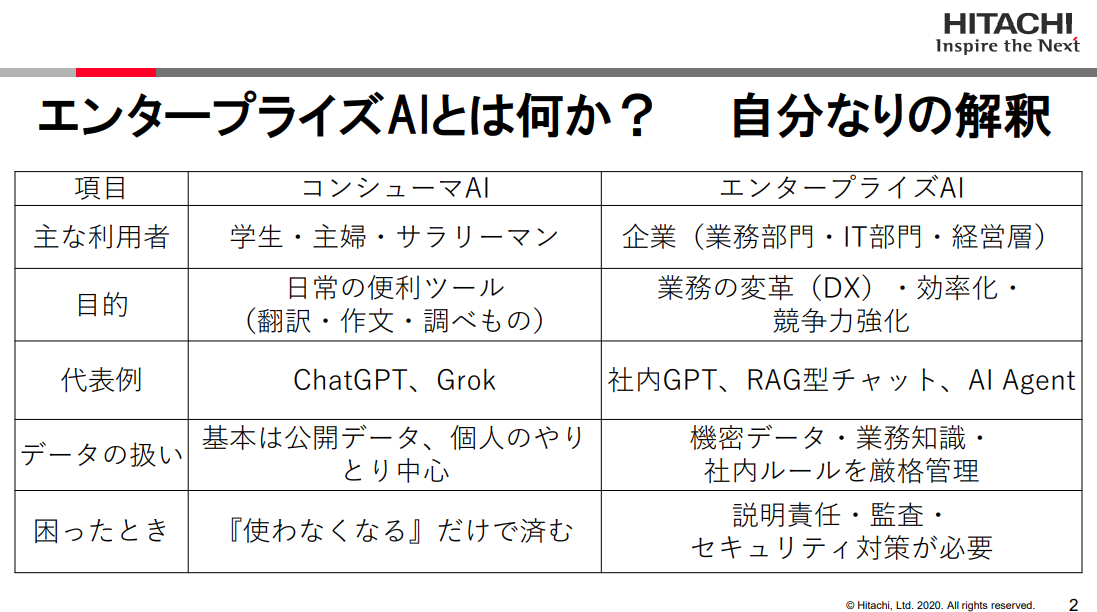

“エンタープライズAI”とは何か?

「エンタープライズAI」という言葉はあまり聞き慣れない言葉だと思うが、これは「コンシューマーAI」の対義語であり、利用者が企業であるという点が最も大きな違いである。

どちらも最終的な目的は、自身の活動を効率化・便利化することであり、その点では変わらない。しかし、利用者が企業である場合、責任のレベルが大きく異なる。もし個人が生成AIを使って誤情報を発信したとして、責任は個人で取れる範囲だが、企業が誤った情報を発信すれば、莫大な損害賠償に繋がる可能性もある。このため、データの厳格な扱いや、信頼性の高い実行基盤が求められる。

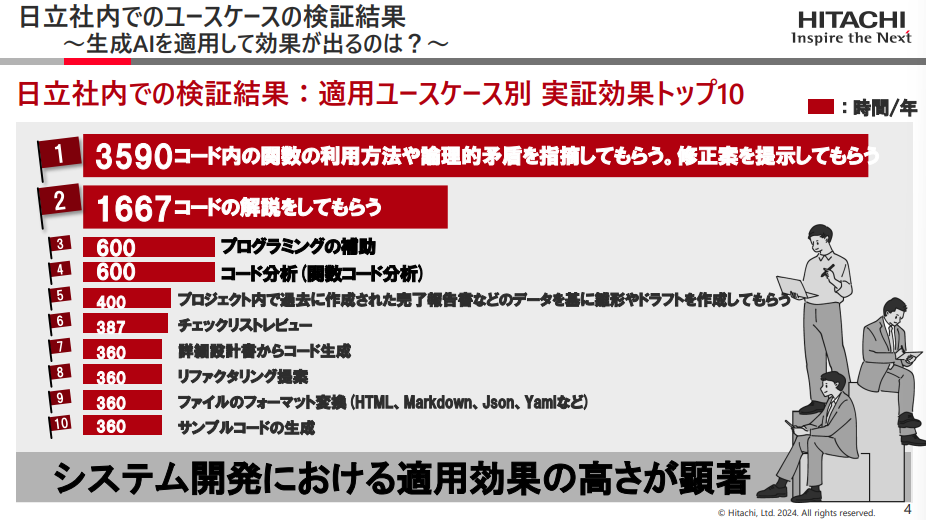

生成AI活用による効果は?

日立製作所では2023年以降、多くのユースケースを検証してきた。その結果、最も効果が高かったのは、システム開発におけるプログラムの作成、テストケースのレビュー、バグの摘出といった用途であった。これはソフトウェア開発会社にしか使えないように聞こえるかもしれないが、最近では自然言語で指示するだけでプログラム作成からテストまでを自動で行うAIエージェントも登場している。これらを使えば、専門家でなくとも様々な業務を自動化できるため、プログラミングへの活用には大きな価値がある。

日立におけるAIのユースケース

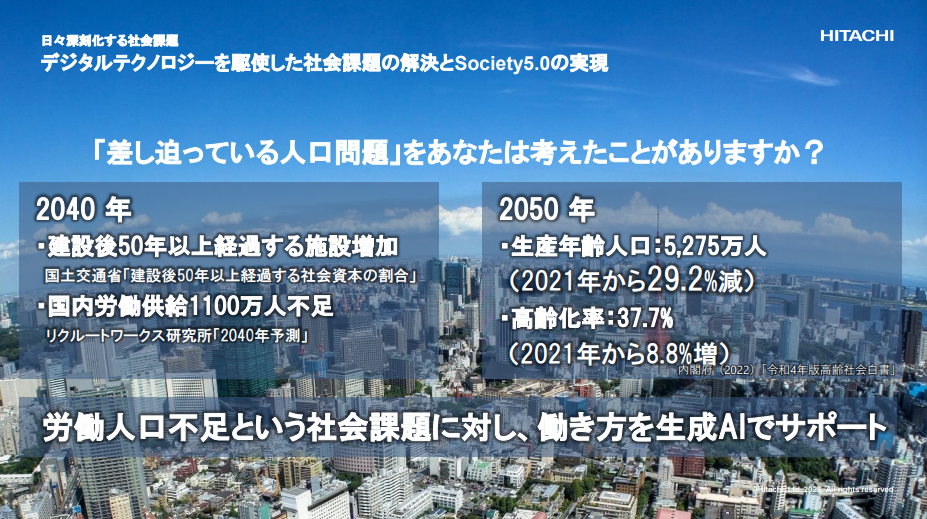

日立が生成AIを使って解決したいのは、社会課題である。特に直近で目指しているのは、日本の人口問題への対応である。2050年には高齢化率が37.7%に達し、生産年齢人口が約30%減少すると言われており、この状況下で、熟練者が減少する中でも生産性を維持し、彼らの負担をどう軽減していくかを課題としている。

ユースケース①:日立ビルシステムにおける保守業務の効率化

日立ビルシステムは、ビルの保守メンテナンスを行う会社である。2万5000人の現場担当者がエレベーターのメンテナンスを行う際、異常に関する問い合わせが特定の受付担当者に集中し、回答に時間がかかるという課題があった。

そこで、熟練担当者の頭の中にあったノウハウを形式知化し、AIアプリとして実装した。これにより、回答精度を約80%まで高め、回答に要する時間も削減することに成功した。

ユースケース②:日立パワーソリューションズにおける障害対応の効率化

日立パワーソリューションズは、社会インフラの制御機器を保守する会社である。多種多様な機器に関する膨大なドキュメントの中から障害原因を調査する業務に多大な労力がかかっていた。

ここでも同様に、保守担当者が頭の中に抱えていたナレッジを形式知化し、AI化することで、業務の30%の効率化を達成した。

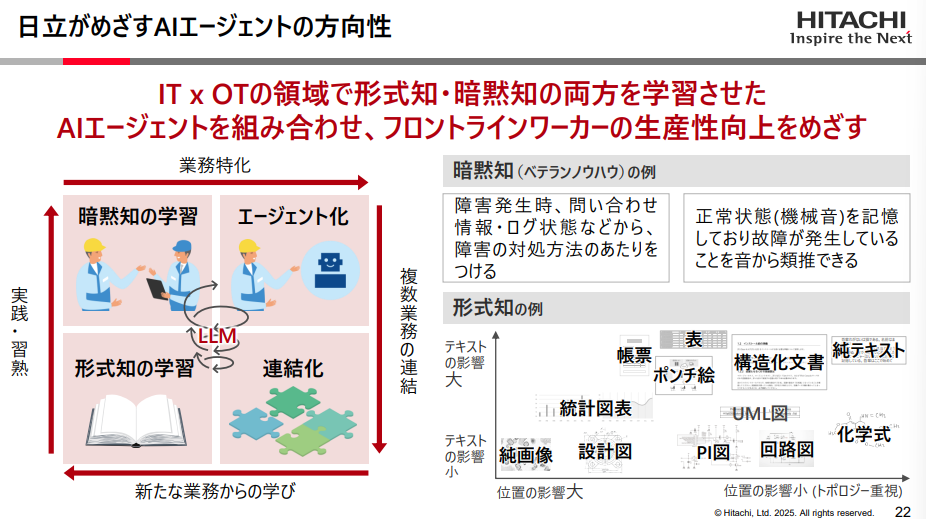

今後、日立が目指すAIエージェントの方向性は?

生成AI活用の鍵は、ベテランの頭の中にある「暗黙知」をいかに学習データに落とし込むかという点にある 。日立では、専門家によるヒアリングや、熟練者と新人の作業風景をビデオで比較・分析することで、言語化されていないノウハウを「形式知」に変換する技術を強みとしている。

今後は、これまで培った暗黙知の形式知化ナレッジと、自律的にタスクをこなす「AIエージェント」技術を組み合わせ、生産性向上を目指す 。AI技術のトレンドは非常に速く変化するため、特定の技術に固執せず、常に最新情報をウォッチし続ける姿勢が重要である。どのような技術が主流になっても、エンタープライズAIにおいては「セキュリティ」と「信頼性」を追求し続けることが変わらず重要である。

林直孝さん「大丸松坂屋百貨店の小売DX×AI最前線」

林 直孝

株式会社大丸松坂屋百貨店 常務執行役員 デジタル戦略推進室長

百貨店が目指すDXの姿とは?

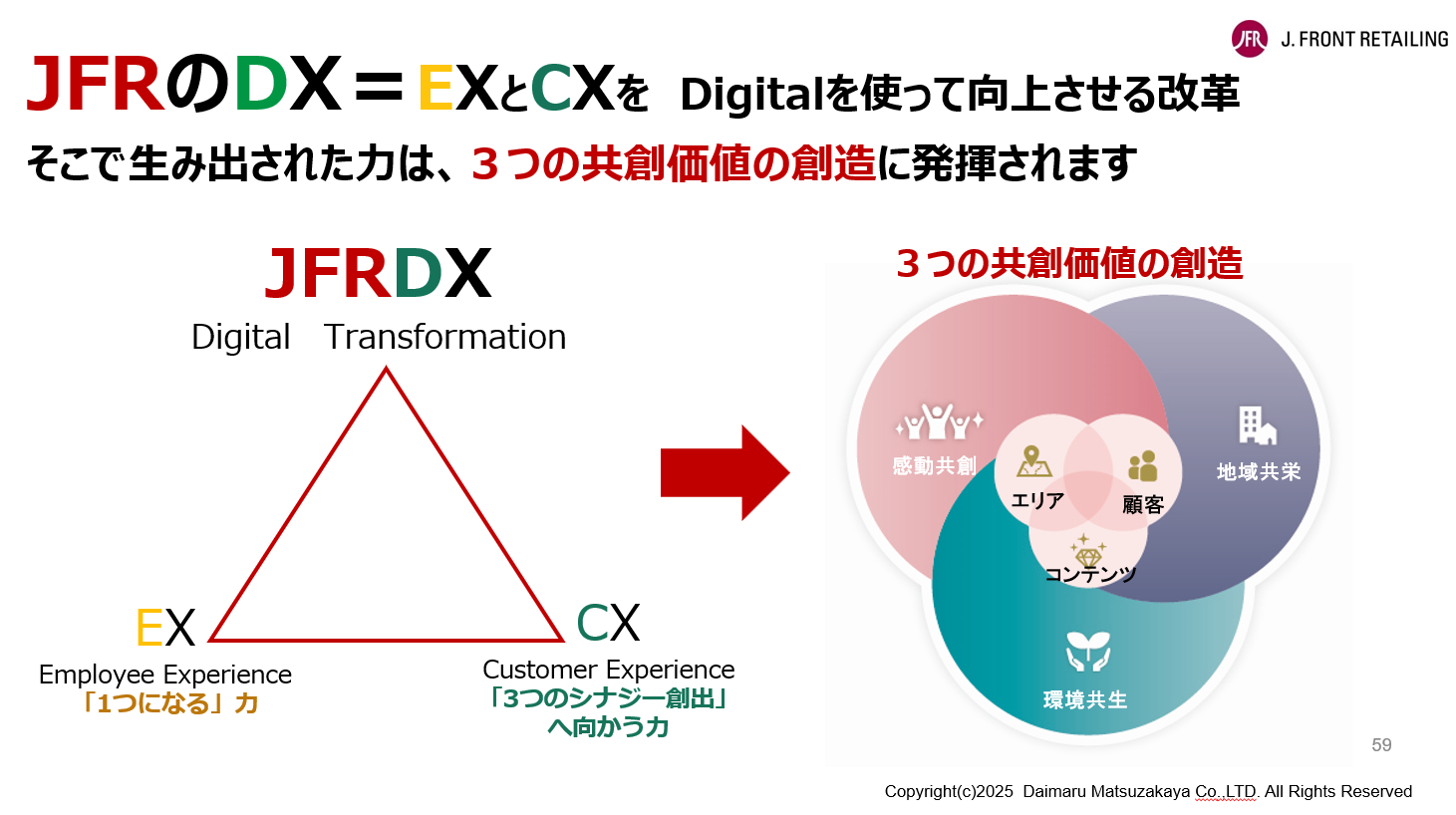

大丸松坂屋百貨店を傘下に持つ、J.フロント リテイリングは、2030年に目指す姿として「価値共創リテーラーグループ」を掲げている。これは、単なる小売業ではなく、価値を共に創り出す小売業態でありたいという想いから生まれた。

そのために、顧客や取引先と感動を生み出していく「感動共創」、全国にある店舗のエリアの人々とともに栄えていく「地域共栄」、環境にコミットして成長していく「環境共生」という3つの価値共創を軸に事業を展開していく方針である。

DXを分かりやすく捉える「CX・EX・価値共創」の三角形

また、グループが推進するDX(デジタルトランスフォーメーション)について、林さんは「デジタル技術を使って、CX(カスタマーエクスペリエンス:お客様の体験価値)とEX(エンプロイーエクスペリエンス:従業員の働き方の体験価値)を向上させる取り組みを通じて、価値共創という行動につなげていく。この三角形の関係性を意識しながらデジタル技術を活用することがDXだという考え方」であると説明した。この関係性に基づき、AIをはじめとするデジタル技術の活用を進めているという。

新規事業でどのようにAIを活用したのか

2020年のCOVID-19感染拡大により、店舗を閉めざるを得ない状況となった時期に、いくつかの新規事業を立ち上げた。その一つが「ファッションにおける環境問題を解決する」ことを目指すビジネスである。

ファッションに関する環境課題は深刻だ。衣料品の供給量を見ると、1990年(バブル期)の国内供給量は約20億点だったが、2019年にはその約2倍の点数が市場に出回っている。

この結果、1年間で1人あたり平均18枚の服を購入し、15枚を手放している。そのほとんどが廃棄される一方で、家の中で着ないまま保管されている服が平均35枚もあるという実態がある。年間では総量51万2千トンもの服が捨てられている(令和2年度)のが現状だ。

この課題に対し、「良いものを長く使い、捨てないビジネスはできないか」という発想から「アナザーアドレス」が生まれた。

2021年にスタートした「アナザーアドレス」は、440を超える国内外のデザイナーズブランドの商品をオンライン上でレンタルできるサービスだ。店舗はなく、スマートフォンで商品を選んで注文し、自宅で受け取り、期間が来たら同様に発送・返却するという、完全にオンラインで完結する仕組みである。

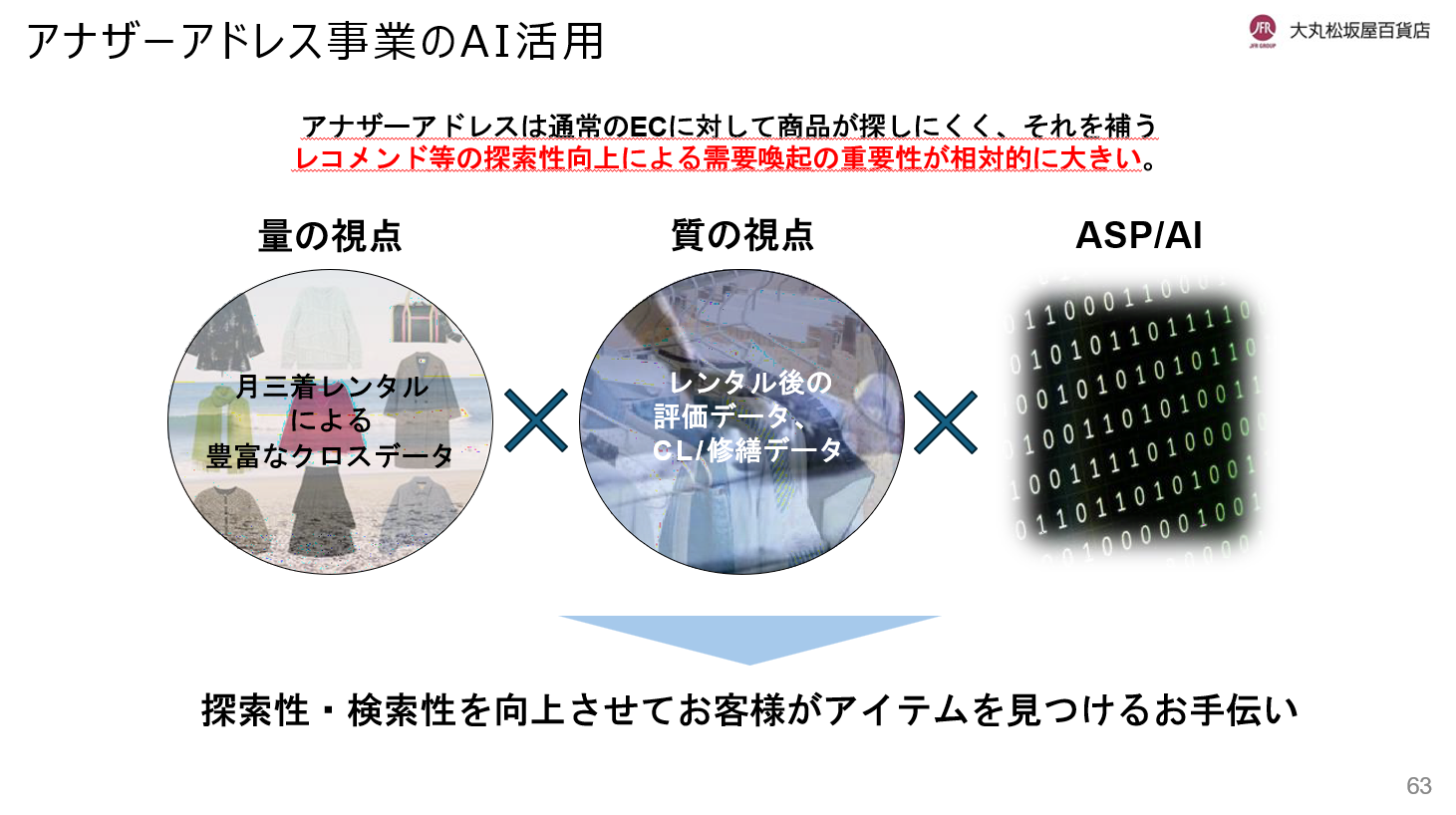

アナザーアドレスでのAI活用事例

通常のファッションEコマースは、オンライン完結であるがゆえに「商品が探しにくい」というデメリットがあり、ユーザーのストレスが大きいという課題があった。そこで、商品の探しやすさや検索のしやすさをテクノロジーで補うため、AIを積極的に活用している。

AIレコメンドでは、過去に借りた商品のデータを軸にAIが分析し商品を提案する行動履歴重視のアプローチと、サイト内で無料で受けられるファッション診断の結果を基にAIがレコメンドする診断履歴重視のアプローチの二つを採用している。

また、借りたい商品がレンタル中だった場合には、色や形が似た商品を画像AIが探し出して提案する機能も組み込まれている。さらに今後は生成AIを活用し、チャット形式で要望に応える機能を計画中だ。例えば、お客様が「明るい色の春物のワンピースを探しています」と入力すると、AIが会話形式で要望を絞り込み、レンタル可能な在庫の中から最適な商品を提案する、といった活用が計画されている。

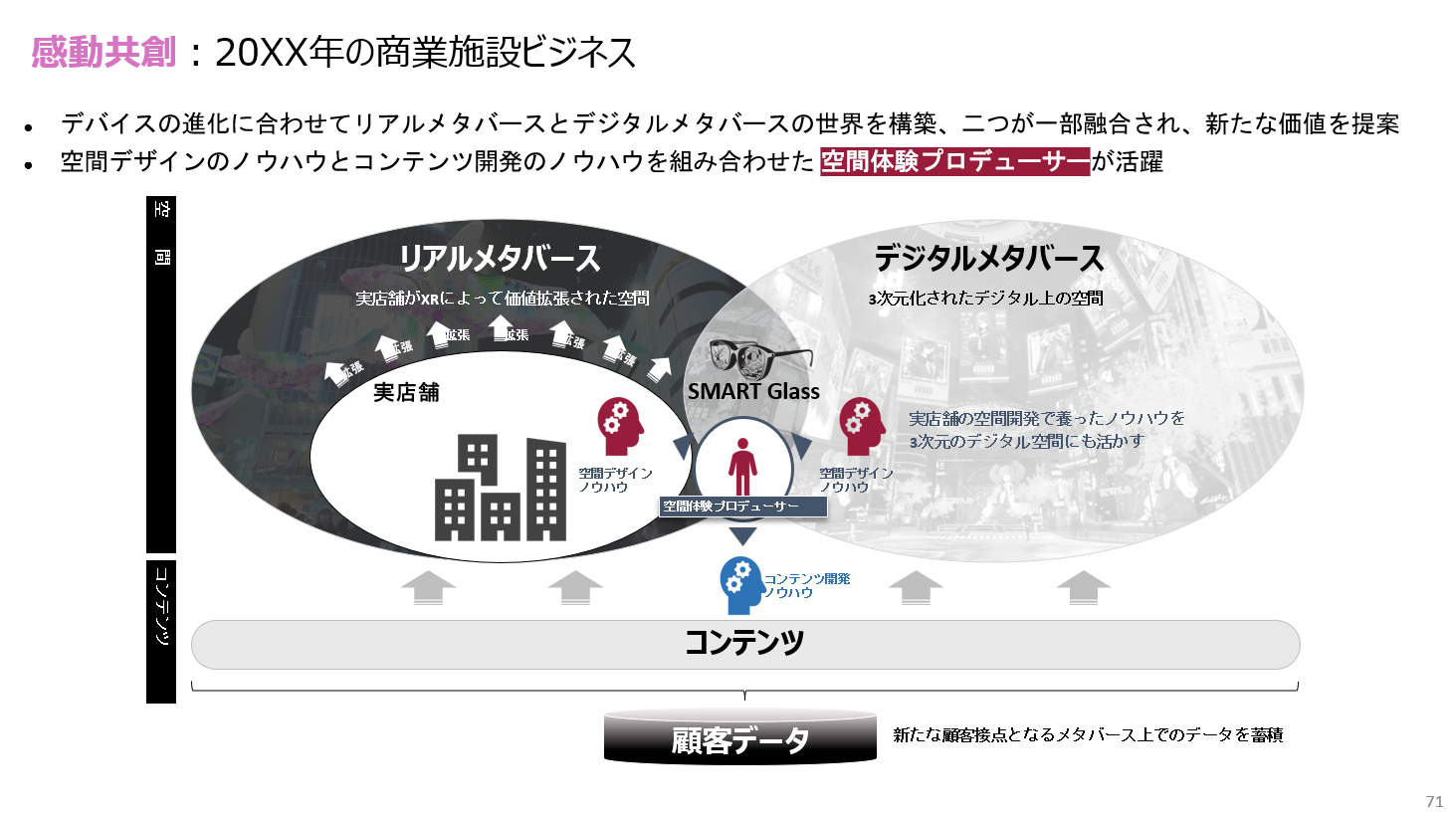

感動共創を目指すメタバース事業とは

メタバースへの先行投資の背景

COVID-19感染拡大により店舗での商売ができなかった時期に注目したメタバース技術を、現在、複数の形で事業化している。同社では、「10数年前にスマートフォンが普及したように、次の世代では『スマートグラス』が普及する可能性がある」と予測している。そうなった時、百貨店やショッピングセンターは「感動共創」を意識する必要があると考え、先行的にメタバース事業に取り組んでいる。

デジタルメタバースとリアルメタバースの概念

同社はメタバースを二つの概念で捉えている。一つは100%デジタルで構築された「デジタルメタバース」で、島根県の日本遺産「石見神楽」をメタバース化した事例やアバター販売事業がこれに該当する。もう一つは現実世界にバーチャルな情報を重ね合わせるAR(拡張現実)技術を使った「リアルメタバース」だ。

リアルメタバースは、実際の場所に情報を表現し空間を拡張できる。スマートグラスが普及すれば、人々は家ではデジタルメタバースに没入し、外ではリアルメタバースを行き来するライフスタイルになると考えられる。

バーチャル花火大会、閉店後のホラー体験

1年半ほど前に、渋谷パルコの屋上で、真冬にバーチャルな花火大会を実施した。スマートフォンを夜空にかざすと、渋谷の風景の中に本物のような花火が打ち上がるという体験だ。従来、花火は夏の河川敷や海辺で楽しむものだったが、この技術が浸透すれば「冬に渋谷パルコに花火を見に行く」という新しい行動を生み出すことができる。

また、閉店後の静まり返った上野松坂屋の中を、Apple Vision Proを装着して歩くという実験的なホラー体験も実施した。こうした言語に依存しないコンテンツは、海外からの観光客にも訴求力のある新たな体験価値を提供できる可能性がある。

エンターテインメント施設への進化

林さんは、「百貨店やショッピングセンターの次の形として、エンターテインメントに溢れた感動共創を提供できる業態に進化する時に、生成AIを使わない手はない」と述べた。技術の進化、機器の進化、それに伴うライフスタイルの変化で、店舗の役割も変わっていくと同社は見据えている。

スマートグラスを使ったリアルメタバース体験は少し先の話だが、「今できること、今ニーズがあること」として、生成AIを活用したデジタルサイネージのコンテンツ制作の内製化POC(概念実証)を開始。「今ある生成AIの技術」を使って社員が工夫を重ね、価値創出に向けた取り組みを始めている。

大丸松坂屋百貨店グループの取り組みは、単なる技術導入ではなく、「価値共創リテイラー」という明確なビジョンのもと、CX・EX・価値共創の関係性を意識したDX推進の事例として注目される。

ディスカッション:

AI時代のビジネス変革論—効率化から価値創造へ大転換

ディスカッションは、AI導入が現場の業務とビジネス構造に与える影響から始まった。日立製作所の松井さんは、生成AIの活用でコーディング業務が約30%効率化したと明かす一方で、新たな課題も指摘した。それは、開発効率化を理由に顧客から値下げを要求されるという「マネタイズのジレンマ」である。松井さんは、この課題は作業時間で対価を得る日本の「人月ビジネス」の限界を示しており、創出された時間でより高い価値を提供し、それを認めてもらうビジネスへの転換が必要だと語った。

AIを利用する側の立場として、大丸松坂屋百貨店の林さんは、協力会社との関係性の変化に言及 。バナー制作などの単純作業はAIで内製化できるようになるため、協力会社にはより高度なコンセプト提案や行動変容を起こすクリエイティブ能力といった、新たな価値を提供するようになるのではないかという期待を述べた。

AI時代における接客のあり方とは?

AIは顧客体験(CX)のあり方も大きく変えようとしている。林さんは、過去のAIは顧客の問いを理解する「聞く力」と「応える力」が不足し実用には至らなかったと振り返る。しかし、現在の生成AIは「応える力が圧倒的に優れており、実用できる」と評価。特に多言語対応の案内デバイスなどで、その進化を実感しているという。

さらに林さんは、AIが言語の壁をなくすことで、言語スキルそのものよりも、笑顔やホスピタリティといった体験価値を高める「心地よい接客ができるか」という、より本質的な応対能力が重要になるとの見方を示した。

AI活用における「暗黙知」とは?

AI活用の成否を分けるのが、ドキュメント化されていない「暗黙知」のデータ化である。松井さんは、ITの現場ではAI活用が進んでいる一方で、日立の製造現場(OT)には手書きの手順書など暗黙知が多く残っており、これを形式知化するプロセス自体をビジネスチャンスと捉えていると語った 。社内で成果を出したノウハウを、サービスとして世の中に提供することを目指しているという。

林さんも、百貨店の「外商」が持つ個人の知識(暗黙知)をデータ化できれば、組織全体の提案力を高められると期待を寄せる。一方で、データ取得にはプライバシーの壁が立ちはだかる。両氏ともに、顧客の心理的な抵抗感が大きな課題であるとしつつ、データ活用による明確なメリットを顧客が体験できれば、状況は変わる可能性があるとの見方で一致した。

AI時代に求められる人材と組織とは?

AIを使いこなすための人材育成と組織のあり方も重要なテーマとなった。

林さんは、従業員に求めることとして、まず「AIに触れてもらう」ことの重要性を強調した。ただし、単にツールを用意するだけでは利用者は1割にも満たないのが実情であり「『使ったらこんないいことがある』という体験をちゃんと設計して提供する必要がある」と、組織的な後押しの必要性を示した。

松井さんは、日本のAI導入率が世界に比べて低い原因として、ITリテラシーを持つ人材の不足と人材の流動性の低さを挙げ、この課題に対し、日立社内では大規模なリスキリングを進めているとし、これは業界全体、ひいては国を挙げた連携で取り組むべき問題だと訴えた。

AIが拓くこれからのビジネス

最後に、両氏はAIが拓く未来の展望を語った。林さんは、AIを駆使してエンターテイメント性や体験価値を高め、「そこに来ないと楽しめない価値」を創造する次世代の百貨店モデルを目指したいと述べた。「AIが出てきたことで、その妄想が近づいてきた」と、その実現に期待を込めた。

松井さんは、日立の使命はAIによる社会課題解決であるとしながらも、最も重要なのは単なる効率化ではないと強調。「人を減らす効率化という観点ではないバリュー(価値)をうまく設定して、それを解決していくことが大事」と述べ、AIによって失われるものではなく、AIだからこそ生み出せる新しい価値の創出こそが、これからのビジネスの鍵を握ると締めくくった。

第2部 教育×AI活用へ

第1部では、AIがビジネスにもたらす「超越最適」の可能性について、日立製作所の暗黙知の形式知化や大丸松坂屋百貨店の体験価値創造といった具体事例を通して深く掘り下げた。AIは単なる効率化ツールではなく、企業のあり方を根本から変える存在になりつつある。

しかし、このAI時代に真価を発揮する「未来人材」の育成には、現行の教育システム自体の変革が不可欠だ。企業が「改善(部分最適)」から「超越最適」へと転換を迫られるのと同様に、教育現場もパラダイムシフトが求められている。

続く第2部では、この変革の最前線に立つ現役中学生起業家と教育現場の実践者を迎え、AI時代の教育のあり方、そして次世代を担う子どもたちが本当に必要としている学びの環境について、ビジネスと教育、両方の視点から多角的に探求していく。

■ 登壇者プロフィール

松井 豊和 日立製作所 AI&ソフトウェアビジネスユニット マネージド&プラットフォームサービス事業部 AIサービス本部 AIサービス開発部長

日立製作所入社後、情報プラットフォームの開発に従事。Hitachi Cloudの立ち上げ、日立グループ全社展開など社内外のIaaS開発、サービス提供をプロジェクトマネージャーとして推進。2024年4月より現在の部署で社内外の生成AI基盤およびLLM開発プロジェクトの取りまとめを推進。あわせて「日立サンディーバ」(日立ソフトボール部)の後援会 応援団長も務めている。

林 直孝 株式会社大丸松坂屋百貨店 常務執行役員 デジタル戦略推進室長

パルコ入社後、全国の店舗、本部及び、Web事業を行うグループ企業の株式会社パルコ・シティ(現 株式会社パルコデジタルマーケティング)を経て2013 年に新設された「WEBコミュニケーション部」にてPARCOのデジタルマーケティング及びオムニチャネル化を推進。

2017年より「グループICT戦略室」にて、ショッピングセンターのDXを具現化するため『デジタルSC(ショッピングセンター)プラットフォーム』戦略の推進を担当。

2022年よりパルコ、大丸松坂屋百貨店等の持株会社である J.フロント リテイリング株式会社でグループ企業のデジタル戦略の推進を担当。

2025年3月より、大丸松坂屋百貨店に新設されたデジタル戦略推進室にて現職。

藤元 健太郎 D4DR 代表取締役 / FPRC 主席研究員

元野村総合研究所、元青山学院大学大学院 MBA 非常勤講師、関東学院大学非常勤講師。 1993 年からインターネットによる社会変革の調査研究、イノベーションに関わる多くのコンサルティング、スタートアップを支援。